Сонорные буквы русского алфавита. Сонорные согласные в русском языке

Русский язык

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА

7.Согласные звуки

Понятие о согласных звуках.

Согласные звуки состоят из шума или из голоса и шума. При их образовании выдыхаемый воздух при прохождении через речевые пути наталкивается на различные преграды. Струя воздуха преодолевает их, в результате чего образуется шум. Всего в русском языке 36 согласных звуков:

[ б ], [ б’ ], [ в ], [ в’ ], [ г ], [ г’ ], [ д ], [ д’ ], [ ж ], [ з ], [ з’ ], [ й’ ], [ к ], [ к’ ], [ л ], [ л’ ], [ м ], [ м’ ], [ н ], [ н’ ], [ п ], [ п’ ], [ р ], [ р’ ], [ с ], [ с’ ], [ т ], [ т’ ], [ ф ], [ ф’ ], [ х ], [ х’ ], [ ц ], [ ч’ ], [ ш ], [ щ’ ].

Твердые и мягкие согласные.

мягкости /твердости .

Большинство твердых и мягких согласных образуют пары:

[ б-б’, в-в’, г-г’, д-д’, з-з’, к-к’, л-л’, м-м’, н-н’, п-п’, р-р’, с-с’, т-т’, ф-ф’, х-х’].

Не имеют парных звуков твердые согласные: [ ж ], [ ш ], [ ц ]

и мягкие согласные: [ ч’], [ щ’], [ й’].

Глухие и звонкие согласные.

Согласные звуки различаются по звонкости /глухости .

Глухие согласные звуки целиком состоят из шума. В этот ряд входят следующие согласные звуки: [ п ], [ п’], [ ф ], [ ф’], [ к ], [ к’], [ т ], [ т’], [ ш ], [ с ], [ с’], [ х ], [ х’ ], [ ц ], [ ч’], [ щ’].

В образовании звонких согласных звуков участвует голос, они состоят из шума и голоса. К ним относятся следующие звуки: [ б ], [ б’], [ в ], [ в’], [ г ], [ г’], [ д ], [ д’], [ ж ], [ з ], [ з’], [ й’], [ л ], [ л’], [ м ], [ м’], [ н ], [ н’], [ р ], [ р’].

Большинство звонких и глухих согласных образуют пары:

[б-п, б’-п’, в-ф, в’-ф’, г-к, г’-к’, д-т, д’-т’, ж-ш, з-с, з’-с’].

Не имеют парных звуков глухие согласные: [ х ], [ х’ ], [ ц ], [ ч’], [ щ’]

и звонкие согласные: [ й’], [ л ], [ л’], [ м ], [ м’], [ н ], [ н’], [ р ], [ р’].

Сонорные звуки.

Сонорными являются звуки [ л ], [ л’], [ м ], [ м’], [ н ], [ н’], [ р ], [ р’]. Они всегда звонкие, не оглушаются ни при каких условиях.

Правописание звонких и глухих согласных в корне.

Для проверки написания парных звонких и глухих согласных в корне слова перед согласными, необходимо изменить слово или подобрать однокоренное ему слово так, чтобы после согласного стоял гласный звук или один из сонорных л, м, н, р , например: дуб - дуб ы, прос ьба - прос ить, низ кий - низ енький.

Правописание непроизносимых согласных.

Для проверки написания слов с непроизносимыми согласными, необходимо изменить форму слова или подобрать однокоренное слово, в котором эти согласные произносятся отчетливо, например: сол нце - сол нышко, свист нуть - свист еть.

Обозначение мягких согласных на письме.

Мягкость согласных звуков на письме обозначается разными способами:

1) при помощи ь на конце слова, например: кровь , уголь , соль , мать , шесть ;

2) при помощи ь в середине слова после мягкого согласного перед другим (твердым или мягким) согласным, например: нянь ка, кось ба, вось мой, тесь ма, конь ки;

3) при помощи ь всегда обозначается мягкость согласного в середине слова после буквы л , например: мель ком, паль то . Однако, удвоенное сочетание лл пишется без ь : алл ея, паралл ель ;

4) при помощи букв е, ё, ю, я в тех случаях, когда они употребляются после согласной буквы, например: пе л [п’эл], нё с [н’ос], лю к [л’ук], мя л [м’ал].

Исключение:

а)

в сочетаниях букв ч, щ

с другими согласными буквами ь

для обозначения мягкости не пишется, например: мощн

ый, хищн

ый

;

б)

ь

не пишется для обозначения мягкости согласных в некоторых словах, о правописании которых необходимо справляться в орфографическом словаре, например: пенс

ия, мост

ик, гвозд

и

.

Copyright © 2005-2013 Xenoid v2.0

Использование материалов сайта возможно при условии указания активной ссылки

при артикуляции латеральных опускаются боковые края языка и создаются проходы, по которым воздух обходит преграду, созданную в центральной части речевого тракта;

при артикуляции дрожащих преграда образуется на столь короткое время, что ее нарушение не вызывает образования шума;

особый тип сонорных согласных образуется при создании в речевом тракте сужения аппроксимантного типа – например, [и] (такое же сужение создается в латеральной области при произнесении [л], [л’]) 23 .

Согласные [р], [р"], [л], [л"] объединяются термином "плавные " (liquids).

Дополнительная артикуляция

§ 21. Одновременно с основной артикуляцией звука может осуществляться дополнительная артикуляция. В русском языке дополнительные артикуляции свойственны преимущественно согласным звукам 24 . Дополнительная консонантная артикуляции отличается от основной степенью сужения в речевом тракте. В месте дополнительной артикуляции сужение меньше, чем в месте основной (обычно оно бывает таким же, как при артикуляции аппроксимантов или гласных). В русском языке представлены три типа дополнительных артикуляций:

лабиализация – округление губ (этот тип артикуляции характеризует согласные в позиции перед гласными [у] и [о]);

палатализация – смещение тела языка вперед и вверх в направлении твердого неба;

веляризация – смещение тела языка назад и вверх в направлении мягкого неба (см. рис. 47,48 в Приложении А).

В русском языке дополнительная артикуляция характеризует большинство согласных звуков. Все мягкие согласные, кроме [j] и [и], являются палатализованными, а все твердые, кроме велярных [к], [г], [х], – веляризованными. Согласный [j] не может быть палатализованным, так как место его основной артикуляции совпадает с местом дополнительной артикуляции палатализации, а согласные [к], [г], [х] не могут быть веляризованными, поскольку место их основной артикуляции совпадает с местом дополнительной артикуляции веляризации. Таким образом, с артикуляционной точки зрения не существует непарных по тведости/мягкости согласных 25 (кроме [j] и [и]).

Непалатализованные и невеляризованные согласные возможны в русском языке в консонантных сочетаниях в положении перед мягким согласным (с нег , з мейка и т.п.). Такие согласные, а также согласные с незначительной степенью палатализации, называются полумягкими .

Термины "твердый" и "мягкий" согласный не вполне идентичны артикуляционным терминам "веляризованный" и "палатализованный" – так, невеляризованнные [к], [г], [х] в СРЛЯ являются, тем не менее, твердыми согласными, а непалатализованный [j] – мягким.

Степень палатализации и веляризации может быть различной как в разных языках, так и в одном языке. Например, палатализация у зубных согласных в русском языке выражена ярче, чем у губных, а наибольшей степенью веляризации характеризуются русские [л], [ш], и [ж].

Наличие дополнительной артикуляции (особенно в месте, близком к основной) может приводить к изменению места и способа основной артикуляции. При образовании мягких [т"], [д"], [н"] и особенно [л"] артикуляционный фокус смещается назад по сравнению с соответствующими твердыми (так что [л"] в произношении большинства носителей СРЛЯ является, строго говоря, не зубным, а альвеолярным); при артикуляции , [з"], наоборот, артикуляционный фокус смещается вперед по сравнению с соответствующими твердыми. Наиболее значительно изменяется место образования у палатализованных [к’], [г’], [х’]: в отличие от задненебных [к], [г], [х], они являются средненебными, оставаясь при этом заднеязычными.

Изменение способа образования при палатализации наиболее ярко проявляется у зубных согласных: мягкие [д"], [т"] так сильно аффрицируются (приобретают фрикативную фазу), что с артикуляционной точки зрения становятся аффрикатами [д з "], [т с "].

В транскрипции дополнительные артикуляции обычно обозначаются диакритическими значками (мягкость [j] не обозначается, так как он никогда не бывает и не может быть твердым физиологически). В русской фонетической традиции веляризация согласных по традиции не обозначается 26 . Полумягкость согласного может быть обозначена точкой справа вверху у соответствующего символа: [с. н"е к].

Дополнительные артикуляции чаще всего возникают в истории языка из явлений коартикуляции.

В русском языке 21 согласная буква и 36 согласных звука. Согласные буквы и соответствующие им согласные звуки:

б - [б], в - [в], г - [г], д - [д], ж - [ж], й - [й], з - [з], к - [к], л - [л], м - [м], н - [н], п - [п], р - [р], с - [с], т - [т], ф - [ф], х - [х], ц - [ц], ч - [ч], ш - [ш], щ - [щ].

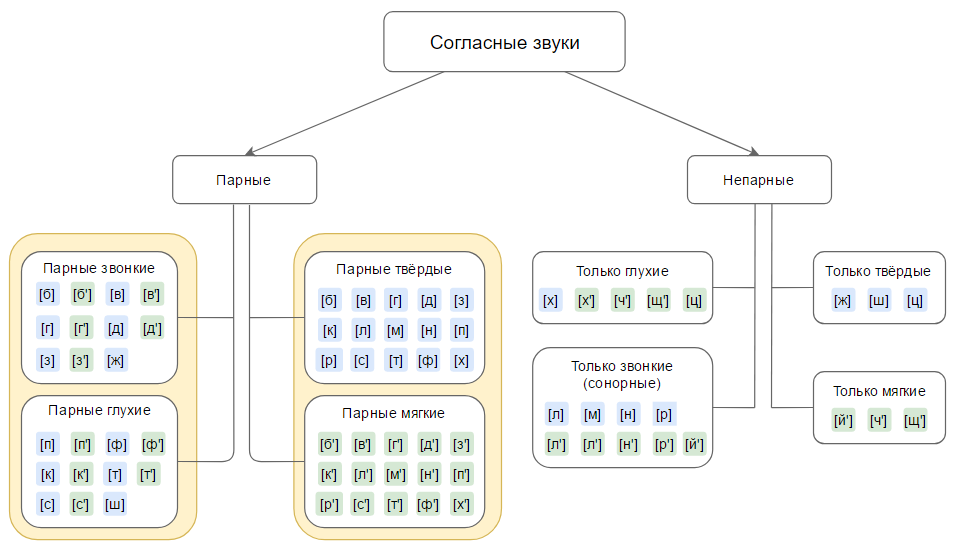

Согласные звуки делятся на звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. Они бывают парные и непарные. Всего 36 различных комбинаций согласных по парности-непарности твёрдых и мягких, глухих и звонких: глухих - 16 (8 мягких и 8 твёрдых), звонких - 20 (10 мягких и 10 твёрдых).

Схема 1. Согласные буквы и звуки.

Твёрдые и мягкие согласные

Согласные бывают твёрдыми и мягкими. Они делятся на парные и непарные. Парные твёрдые и парные мягкие согласные помогают нам различать слова. Сравните: конь [кон’] - кон [кон], лук [лук] - люк [л’ук].

Звонкие и глухие согласные

Согласные звуки бывают звонкие и глухие. Благодаря звонким и глухим согласным мы различаем слова. Сравните: шар - жар, кол - гол, дом - том. Глухие согласные произносятся почти с прикрытым ртом, при их произнесении голосовые связки не работают. Для звонких согласных нужно больше воздуха, работают голосовые связки.

Некоторые согласные звуки имеют схожее звучание по способу произношения, но произносятся с разной тональностью - глухо или звонко. Такие звуки объединяются в пары и образуют группу парных согласных. Соответственно, парные согласные - это пара из глухой и звонкой согласной.

- Парные согласные: б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш

- Непарные согласные: л, м, н, р, й, ц, х, ч, щ

Сонорные и шумные согласные

Сонорные согласные всегда звонкие. Сонорных звуков 9: [й’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’].

Шумные согласные всегда глухие. Шумных звуков 5: [х], [х’], [ц], [ч’], [щ’].

Схема 2. Парные и непарные согласные звуки.

Схема 2. Парные и непарные согласные звуки.

Чтобы уметь делать фонетический разбор, помимо согласных звуков нужно знать

Завершаем серию статей о произношении английских звуков. Сегодня расскажем и покажем видео по произношению сонорных, сдвоенных и других согласных фонем. Сонорные, или сонанты, очень близки к гласным и контрастны глухим придыхательным согласным. Это согласные, которые произносятся без активной вибрации голосовых связок.

Сонорные согласные в английсмком

В английском - 8 сонантов: . Очень часто у них нет глухой пары, однако они могут поменять тональность или подвергнутся отвердению. Сонорные звуки, зависимо от того, в какой части ротовой полости образуются, бывают:

- Заднеязычными ([ŋ])

- Переднеязычными боковыми ([l])

- Переднеязычными носовыми ([n])

- Губно-носовыми ([m])

- Гортанными, щелевыми ([h])

- Среднеязычными серединными ([j])

- Губно-серединными ([w]).

Особых затруднений при их произношении у вас возникнуть не должно. Повторяйте за репетитором с видео, и все у вас получится.

Как научиться произносить сдвоенные звуки?

Произношение сдвоенных звуков

Произношение сдвоенных звуков

Кроме глухих, звонких и сонорных согласных в английском языке есть сдвоенные звуки (Double Consonants). Их совсем мало, но вам нужно научиться правильно их произносить, если вы встретите их при чтении. Double Consonants - это два согласных, которые сливаясь в одну фонему, произносятся неразрывно. Причем один из них выражен сильнее другого.

Этот сдвоенный звук читается как сочетание русских «к» и «с», причем очень быстро. При письме обозначается буквой «x»: x - fix, x - X-ray ["eksreɪ], x - mix.

Эта фонема произносится как соединение [k] и [w]. Звук [k] при этом короткий и шумовой. На письме встречается в виде буквосочетания «qu»: qu - question ["kwesʧən], qu - ubiquitous .

Этого вам достаточно, чтобы понять суть произношение сдвоенных фонем.

Видео как произносить сонорные согласные

А сейчас перейдем к просмотру видео, чтобы научиться правильному произношению английских сонорных согласных.

[m]

Аналог русского «м». Выражается «m» или «mm». При этом конечная согласная, следующая за «m» чаще всего не произносится:

- m -mirror

- mm - summer

- mb - comb

- mn - column

[n]

Как и наш «н». Передается «n» или «nn». Если встречается вместе с [k] в начале слова и получается буквосочетание «kn», то [k] не читается:

- kn - knock

- nn - inner

- n - name

[ŋ]

Нет аналогов в русском языке. Произнося его, пропускайте «н» через нос. Передается через:

- nk - monk

- ng - song

[h]

Нет, это не русский «х». Чтобы правильно произнести его, нужно переднюю часть и кончик языка поднять к альвеолам, почти не создавая преграды для прохождения воздуха. Сренюю часть необходимо поднять к твердому нему и произнести на выдохе этот звук, таким образом, его смягчая. Выражается на письме буквой «h»:

- h - hare

- h - huge

- h - inhabitant

[l]

А вот здесь соответствие нашему «л». Воздух, выдыхаемый легкими, пролетает через щель между языком и небом. Звучание - звонкое, а значит, в процессе его произношения участвуют также и голосовые связки. Передается «l» или «ll»:

- l - light

- ll - still

[r]

Произнося эту фонему по-русски, мы прижимаем кончик языка к деснам и создаем некий тарахтящий звук. В английском же он короче и не тарахтящий. Произнося его нужно, кончик языка загнуть к небу. Обозначается на письме так:

- r - road

- rr - parrot

[w]

Это НЕ «в», скорее это «у», но чтобы его произнести, надо вытянуть губы, как при прочтении «у», но произнести более резко и энергично. Выражается следующими буквосочетаниями:

- w - swim

- w - week

- wh - wheel

[j]

Наше «й», то есть «и» краткое. Передается такими буквенными совмещениями как:

- y - yes

- u - cure

- eau - beautiful

- ew - stew

Наконец, мы закончили цикл статей об . Для комфортного чтения, письма и общения вам вполне достаточно этих знаний. А выучить произношение нескольких десятков английских звуков, благодаря обучающему видео, вам удастся очень быстро. Главное, тренируйтесь больше и чаще.

Смотрите демонстрационное видео и повторяйте за педагогом. А я, как всегда, пожелаю вам успехов!

Согласные звуки

Согласные звуки: классификационные признаки

При классификации согласных принято учитывать ряд признаков:

1) соотношение шума и тона (шумность / сонорность),

3) твердость / мягкость,

4) место образования,

5) способ образования.

Особо оговариваются свойства парности по глухости / звонкости и парности по твердости / мягкости.

Шумные и сонорные, глухие и звонкие согласные звуки

Шумные и сонорные согласные различаются соотношением шума и тона.

К сонорным в русском языке относятся девять звуков: [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [j]. Как и у всех согласных, при артикуляции сонорных в ротовой полости создается преграда. Однако сила трения воздушной струи о сближенные / сомкнутые органы речи минимальна: воздушная струя находит относительно свободный выход наружу и шум не образуется. Воздух устремляется либо через нос ([м], [м’], [н], [н’]), либо в проход между боковыми краями языка и щеками ([л], [л’]). Отсутствие шума может быть связано с мгновенностью преграды ([р], [р’]) или с достаточно широким характером самой щели ([j]). В любом случае шум не создается и основным источником звука оказывается тон (голос), создаваемый колебанием голосовых связок.

В образовании шумных согласных ([б], [в], [г], [д], [ж], [з] и др.) основную роль играет, наоборот, шум. Он возникает в результате преодоления преграды воздушной струей. Тоновая составляющая звука является неосновной и может либо вообще отсутствовать (у глухих согласных), либо дополнять основную (у звонких согласных).

Звонкие и глухие согласные различаются участием / неучастием тона (голоса) в образовании согласного звука.

Тон (голос) свойствен произношению звонких , их артикуляция предполагает обязательную работу голосовых связок. Звонкими, следовательно, являются все сонорные: [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [j]. Среди шумных согласных к звонким относятся следующие звуки: [б], [б’], [в], [в’], [г], [г’], [д], [д’], [ж], [ж:’], [з], [з’].

Глухие согласные произносятся без голоса, когда голосовые связки остаются расслабленными. К звукам указанного типа относятся только шумные: [п], [п’], [ф], [ф’], [т], [т’], [с], [с’], [ш], [ш:’], [к], [к’], [ц], [ч’], [х], [х’].

[б] - [п] [б’] - [п’]

[в] - [ф] [в’] - [ф’]

[д] - [т] [д’] - [т’]

[з] - [с] [з’] - [с’]

[ж] - [ш] [ж:’] - [ш:’]

[г] - [к] [г’] - [к’]

Перечисленные звуки являются соответственно либо звонкими парными , либо глухими парными . Остальные согласные характеризуются как непарные. К звонким непарным относят все сонорные, к глухим непарным - звуки [ц], [ч’], [х], [х’].

Фонетические чередования согласных по глухости / звонкости. Обозначение глухости / звонкости согласных на письме

Глухость / звонкость согласных остается самостоятельным, ни от чего не зависящим признаком в следующих положениях:

1) перед гласными: [су]д суд - [зу]д зуд , [та]м там - [да]м дам ;

2) перед сонорными: [сл]ой слой - [зл]ой злой , [тл’]я тля - [дл’]я для ;

3) перед [в], [в’]: [св’]ерь сверь - [зв’]ерь зверь .

В указанных положениях встречаются и глухие, и звонкие согласные, причем эти звуки используются для различения слов (морфем). Перечисленные позиции называются сильными по глухости / звонкости.

В остальных случаях появление глухого / звонкого звука предопределено его положением в слове или соседством конкретного звука. Такая глухость / звонкость оказывается несамостоятельной, «вынужденной». Позиции, в которых это происходит, считаются слабыми по указанному признаку.

В русском языке действует закон, по которому звонкие шумные оглушаются на конце слова , ср.: дý[б]а дуба – ду[п] дуб, мá[з’]и мази – ма[с’] мазь. В приведенных примерах фиксируется фонетическое чередование согласных по глухости / звонкости: [б] // [п] и [з’] // [с’].

Кроме того, позиционные изменения касаются ситуаций, когда глухой и звонкий согласные оказываются рядом. В этом случае последующий звук воздействует на предшествующий. Звонкие согласные перед глухими обязательно уподобляются им по глухости , в результате возникает последовательность глухих звуков, ср.: лó[д]очка лодочка – лó[тк]а лодка (т.е. [д] // [т] перед глухим), готó[в’]ит готовит – готó[ф’т’]е готовьте (т.е. [в’] // [ф’] перед глухим).

Глухие согласные, стоящие перед звонкими шумными (кроме [в], [в’]), меняются на звонкие, происходит уподобление по звонкости , ср.: моло[т’]и´ть молотить – моло[д’б]á молотьба ([т’] // [д’] перед звонким), про[с’]и´ть просить – прó[з’б]а просьба (т.е. [с’] // [з’] перед звонким).

Артикуляционное уподобление звуков одной природы, то есть двух согласных (или двух гласных), называется ассимиляцией (от лат. assimilatio ‘уподобление’). Таким образом, выше была описана ассимиляция по глухости и ассимиляция по звонкости .

Обозначение глухости / звонкости согласных на письме связано с использованием соответствующих букв: т или д, п или б и т.д. Однако обозначается на письме только самостоятельная, ни от чего не зависящая глухость / звонкость. Звуковые признаки которые оказываются «вынужденными», позиционно обусловленными на письме не обозначаются. Таким образом, фонетически чередующиеся звуки записываются одной буквой, действует морфематический принцип орфографии: в слове ду[п ] ду б пишется буква б , как и в проверочном дý[б ]а ду б а .

Исключением будет правописание некоторых заимствованных слов (транскри[п]ция транскри п ция при наличии транскри[б’ ]ировать транскри б ировать ) и приставок на с /з (и[с]пóльзовать использовать при наличии и[з]учи´ть изучить ). Графический облик таких примеров подпадает под действие фонетического принципа орфографии. Правда, в случае с приставками он действует не до конца, совмещаясь с традиционным: ра[ш:]евелить = ра[ш]шевелить расшевелить .

Традиционному принципу орфографии подчиняется выбор буквы в словарных словах типа во[г ]зал вокзал , а[з ]бест асбест . Их написание не зависит ни от проверки (она невозможна), ни от произношения.

Твердые и мягкие согласные звуки

Твердые и мягкие согласные различаются положением языка.

При произношении мягких согласных ([б’], [в’], [д’], [з’] и др.) все тело языка сдвигается вперед, а средняя часть спинки языка приподнимается к твердому нёбу. Это движение языка называется палатализацией . Палатализация считается дополнительной артикуляцией: она накладывается на основную, связанную с образованием преграды.

При произношении твердых согласных ([б], [в], [д], [з] и др.) язык вперед не смещается и средняя его часть не приподнимается.

Согласные образуют 15 пар противопоставленных по твердости / мягкости звуков. Все они являются или твердыми парными , или мягкими парными :

К твердым непарным относят согласные [ц], [ш], [ж], а к мягким непарным - согласные [ч’], [ш:’], [ж:’] и [j].

Согласные [ш] и [ш:’], [ж] и [ж:’] не образуют пар, так как отличаются сразу двумя признаками: твердостью / мягкостью и краткостью / долготой.

Следует отметить, что звук [ж:’] редкий. Он возможен лишь в ограниченном круге слов: езжу , вожжи , дрожжи , брызжет , позже и некоторых других. При этом [ж:’] все чаще заменяется на [ж:].

Совершенно особое положение среди мягких согласных занимает звук [j]. У остальных мягких согласных поднятие средней части спинки языка к твердому нёбу является, как уже отмечалось выше, дополнительной артикуляцией. У согласного [j] указанная артикуляция основная, т.к. иных преград при произношении [j] не образуется. Поэтому звук [j] в принципе не способен иметь парный твердый.

Фонетические чередования согласных по твердости / мягкости. Обозначение твердости / мягкости согласных на письме. Буквы Ь и Ъ

Твердость / мягкость согласных как самостоятельный, а не возникший из-за позиционных изменений признак фиксируется в следующих сильных позициях:

1) перед гласными, включая [э]: [лу]к лук - [л’у]к люк , [но]с нос - [н’о]с нёс , пас[т э´]ль пастель - пос[т’ э´]ль постель ;

Парные мягкие согласные перед [э] произносятся в исконно русских словах, парные твердые - в заимствованных. Однако многие из таких заимствований перестали осознаваться как редкие: антенна , кафе , сарделька , стресс , пюре , протез и т. д. В результате в общеупотребительных словах стало возможно как твердое, так и мягкое произношение согласного перед [э].

2) на конце слова: ко[н] кон - ко[н’] конь , жа[р] жар - жа[р’] жарь ;

3) у звуков [л], [л’] независимо от их положения: во[л]нá волна - во[л’]нá вольна;

4) у согласных [c], [с’], [з], [з’], [т], [т’], [д], [д’], [н], [н’], [р], [р’] (у переднеязычных)

– в позиции перед [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’] (перед заднеязычными): гó[р]ка горка - гó[р’]ко горько , бá[н]ка банка - бá[н’]ка банька ;

– в позиции перед [б], [б’], [п], [п’], [м], [м’] (перед губными): и[з]бá изба - ре[з’]бá резьба ;

В остальных случаях твердость или мягкость согласного будет не самостоятельной, а вызванной влиянием звуков друг на друга.

Уподобление по твердости наблюдается, например, в случае соединения мягкого [н’] с твердым [с], ср.: кó[н’] конь – кó[нс]кий конский , Испа[н’]ия Испания – испа[нс]кий (т.е. [н’] // [н] перед твердым). Пара ию[н’] июнь – ию´[н’с]кий июньский не подчиняется указанной закономерности. Но это исключение является единственным.

Уподобление по мягкости осуществляется непоследовательно в отношении разных групп согласных и соблюдается не всеми говорящими. Не знает отступлений лишь замена [н] на [н’] перед [ч’] и [ш:’], ср: барабá[н] барабан - барабá[н’ч’]ик барабанчик , гó[н]ок гóнок – гó[н’ ш:’]ик гонщик (т.е. [н] // [н’] перед мягким).

В соответствии со старыми нормами следовало говорить: л я´[м’к’]и лямки, [в’б’]ить вбить ; [д’в’]ерь дверь ; [с’j]ем съем ; [с’т’]енá стена . В современном произношении нет обязательного смягчения первого звука в указанных случаях. Так, слово ля´[мк’]и лямки (аналогично тря´[пк’]и тряпки , лá[фк’] и лавки ) произносится только с твердым, остальные звуковые сочетания допускают вариативность произношения.

Обозначение на письме распространяется только на случаи самостоятельной, а не позиционно обусловленной твердости / мягкости парных согласных. На буквенном уровне мягкое качество звука [н’] в словах барабанчик и гонщик графически не фиксируется.

В отличие от глухости / звонкости самостоятельная мягкость парных согласных передается не буквой, соответствующей согласному звуку, а следующей за ней буквой:

буквами и, ё, ю, я: л

и

к

, л

ё

д

, л

ю

к

, л

я

зг

;

В современном языке буква е перестала обозначать мягкость предшествующего согласного. Комбинацию букв …те

… нельзя прочитать, если не видишь, какому слову она принадлежит – те

сто

или те

ст

.

2) на конце слова буквой мягкий знак: ко нь , жа рь , пы ль ;

3) в середине слова перед согласным буквой мягкий знак: ть ма , ве сь ма , ба нь ка .

Самостоятельная твердость парных согласных передается такими средствами:

буквами ы, о, у, а, э: лы ко , ло дка , лу к , ла ска , кара тэ ;

в конце слова отсутствием мягкого знака: ко н_ , жа р_ , пы_ л ;

в середине слова перед согласным отсутствием мягкого знака:

т_

мин

, с_

мотрит

, ба

н_

ка

.

Твердость / мягкость непарных согласных отдельного обозначения не требует. Написание и/ы , ё/о , ю/у , я/а после букв ш , ж , ч , щ , ц , соответствующих непарным, диктуется традицией: жи знь , ци фра , цы пленок , ожёг , о жо г , шу тка , бро шю ра , ча шка . То же самое касается и употребления / неупотребления буквы мягкий знак в ряде грамматических форм: ро жь , заму ж _, ти шь , малы ш _, ве щь , товари щ_ , мочь , кирпич_ .

Обратите внимание, что название букв Ь и Ъ оказывается коварным. Буква "твердый знак" никогда не обозначает твердости, ее использование связано с разделительной функцией, т.е. с указанием на наличие [j] перед следующим гласным звуком: ст съест , а[д’jу]тант адъютант .

Функции буквы "мягкий знак" шире. Во-первых, она тоже может использоваться в разделительной функции, но только не после приставок: [вjý]га вьюга , бу[л’jó]н бульон . В этом случае на мягкость согласного буква ь не указывает. Во-вторых, мягкий знак может по традиции писаться в ряде грамматических форм после букв, соответствующих непарным согласным (см. выше). Мягкости звуков при таком употреблении буква ь опять-таки не передает. И наконец, в ряде ситуаций буква ь обозначает мягкость согласных на письме. Эта функция распространяется на примеры с самостоятельной мягкостью парных согласных в конце слова и в середине слова перед согласным (см. выше).

Место и способ образования согласных

Место образования согласного звука - признак, показывающий, в каком месте ротовой полости воздушная струя встречает препятствие.

Эта характеристика дается с обязательным указанием активного (двигающегося) и пассивного (неподвижного) органов. Так, согласные, артикуляция которых связана с движением нижней губы, бывают губно-губными ([п], [п’], [б], [б’], [м], [м’]) и губно-зубными ([ф], [ф’], [в], [в’]). Согласные, образуемые при активном участии языка, подразделяются на переднеязычные зубные ([с], [с’], [з], [з’], [т], [т’], [д], [д’], [ц], [л], [л’], [н], [н’]), переднеязычные передненёбные ([ш], [ш’], [ж], [ж’], [ч’], [р], [р’]), среднеязычные средненёбные ([j]), заднеязычные средненёбные ([к’], [г’], [х’]) и заднеязычные задненёбные ([к], [г], [х]). Все перечисленные группы звуков отражены в таблице согласных (см. ниже).

Рассматривая таблицу (Приложение к пцубликации), обязательно произнесите приведенные в ней звуки. Работа собственных органов речи поможет вам понять, почему каждый звук помещен в ту или иную клетку.

Способ образования согласного - это характеристика, с помощью которой одновременно обозначается тип преграды в полости рта и способ ее преодоления.

Существует два основных способа образования преграды – либо полное смыкание органов речи, либо их сближение до расстояния щели. Таким образом различаются смычные и щелевые согласные.

При артикуляции щелевых струя выдыхаемого воздуха выходит посередине ротовой полости, производя трение о сближенные органы речи: [ф], [ф’], [в], [в’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ш¯’], [ж], [ж¯’], [j], [х], [х’].

Произношение смычных согласных включает момент полного затвора органов речи, когда выход воздушной струе наружу прегражден. Способ же преодоления смычки может быть разным, в зависимости от чего проводится дальнейшее деление на классы.

Смычные взрывные предполагают устранение преграды сильным и коротким толчком воздуха, который быстро выходит наружу: [п], [п’], [б], [б’], [т], [т’], [д], [д’], [к], [к’], [г], [г’].

У смычных аффрикат плотно примыкающие друг к другу органы речи не резко размыкаются, а лишь приоткрываются, образуя щель для выхода воздуха: [ц], [ч’].

Смычные носовые вообще не требуют нарушения смычки. Благодаря опущенной нёбной занавеске воздух не устремляется к месту затвора, а свободно выходит через носовую полость: [м], [м’], [н], [н’].

При образовании смычных боковых [л] и [л’] воздух тоже не соприкасается с преградой, обходя ее по своей траектории - между опущенной боковой частью языка и щеками.

В некоторых учебных пособиях носовые и боковые звуки описываются как смычно-проходные .

Смычные дрожащие характеризуются периодическим смыканием и размыканием органов речи, то есть их вибрацией: [р], [р’].

Иногда дрожащие рассматриваются не как разновидность смычных, а как отдельный, третий тип согласных наряду со смычными и щелевыми.

Фонетические чередования согласных по месту и способу образования. Фонетические чередования согласных с нулем звука

Место и способ образования согласных могут изменяться только в результате влияния звуков друг на друга.

Перед передненебными шумными зубные заменяются на передненёбные. Происходитпозиционное уподобление по месту образования : [с] игрой с игрой – [ш ш]убой с шубой (т.е. [с] // [ш] перед передненебным), [с] игрóй с игрой – [ш:’ ч’]емпионáтом с чемпионатом (т.е. [с] // [ш:’] перед передненебным).

Взрывные согласные перед щелевыми и аффрикатами чередуются с аффрикатами, т.е. с более близкими в артикуляционном плане звуками. Осуществляется уподобление по способу образования: о[т]ыгрáть отыграть – о[цс]ыпáть отсыпáть (т.е. [т] // [ц] перед щелевым).

Во многих случаях позиционному изменению подвергается сразу несколько признаков согласных. Так, в приведенном выше примере с чемпионатом уподобление коснулось не только признака места образования, но и признака мягкости. А в случае по[д] игрой под иг рой – по[ч’ ш:’]екой под щекой ([д] // [ч’] перед глухим, мягким, передненебным, щелевым [ш:’]) произошло уподобление по всем четырем признакам – глухости, мягкости, месту и способу образования.

В примерах лё[г]ок лёгок – лё[х’к’]ий лёгкий , мя´[г]ок мягок – мя´[х’к’]ий мягкий , где [г] чередуется с [х’], а не с [к’] перед [к’], отмечается расподобление (диссимиляция ) звуков по способу образования. При этом расподобление (диссимиляция) по этому признаку совмещается с уподоблением (ассимиляцией) по глухости и мягкости.

Помимо описанных выше явлений в русской речи может фиксироваться фонетическое чередование согласных с нулем звука .

Обычно не произносятся [т] / [т’] и [д] / [д’] между зубными, между [р] и [ч’], между [р] и [ц], не звучит также [л] перед [нц]. Итак, выпадение согласного представлено в следующих сочетаниях:

стл: счас[т’]ье счастье – счасливый счастливый , т.е. [т’] // ;

стн: мéс[т]о места – мéсный местный , т.е. [т] // ;

здн: уéз[д]а уезда – уéзный уéздный , т.е.[д] // ;

здц: уз[д]á узда – под узцы´ под уздцы , т.е. [д] // ;голлáн[д’]ец голландец – голлáнцы голландцы , т.е. [д’] // ;

рдц: сер[д’]éчко сердечко – сéрце сердце, т.е. [д’] // ;

рдч: сер[д’]éчко сердечко – сéрчишко сердчишко , т.е. [д’] // ;

лнц: сó[л]нышко солнышко

– сóнце солнце

, т.е. [л] // .

Сродни указанному явлению и выпадение [j]. Оно происходит, когда йоту предшествует гласный, а после следуют [и] или [ь]: мо моя – [маи´] мои , т.е. [j] // .

Обратите внимание, что ни один фонетический феномен, связанный с уподоблением согласных по месту / способу образования или с фактом их замены нулем звука, на письме не обозначается. Согласно морфематическому (фонологическому) принципу русской орфографии позиционно чередующиеся звуки записываются одной буквой в соответствии с проверкой. Пример [ш] шубой записывается как с шубой , т.к. есть [с] игрой с игрой . Непроизносимый согласный в счасливый счастливый графически восстанавливается на основании проверочного счас[т’]ье счастье и т.д.

Страница 6 - 6 из 10

Начало | Пред. | 6 | След. | Конец | Все

© Все права защищены