Какая война была в 1812 году. Стремление Наполеона к миру

Российский император АЛЕКСАНДР I родился 12 (23) декабря 1777 года в Петербурге. Первенец великого князя Павла Петровича (позднее император Павел I) и великой княгини Марии Федоровны.

Сразу после рождения Александр был взят у родителей своей бабкой императрицей Екатериной II, которая намеревалась воспитать из него идеального государя, продолжателя своего дела. В воспитатели к Александру по рекомендации Д. Дидро был приглашен швейцарец Ф.Ц. Лагарп, республиканец по убеждениям. Великий князь рос с романтической верой в идеалы Просвещения, сочувствовал полякам, лишившимся государственности после разделов Польши, симпатизировал Великой французской революции и критически оценивал политическую систему российского самодержавия. Екатерина II заставила его прочитать французскую Декларацию прав человека и гражданина и сама растолковала ему ее смысл. Вместе с тем в последние годы царствования бабки Александр находил все больше несоответствий между декларируемыми ею идеалами и повседневной политической практикой. Свои чувства ему приходилось тщательно скрывать, что способствовало формированию у Алексакндра таких черт, как притворство и лукавство. Это отразилось и на взаимоотношениях с отцом во время посещения его резиденции в Гатчине, где царил дух военщины и жесткой дисциплины. Александру постоянно приходилось иметь как бы две маски: одну для бабки, другую для отца. В 1793 его женили на принцессе Луизе Баденской (в православии Елизавета Алексеевна), которая пользовалась симпатией русского общества, но не была любима мужем.

Перед смертью Екатерина II предполагала завещать Александру престол в обход сына, однако внук принять престол не согласился.

После воцарения Павла положение Александра еще более осложнилось, ибо ему приходилось постоянно доказывать подозрительному императору свою лояльность. Отношение же Александра к политике отца носило резко критический характер. Именно эти настроения Александра способствовали его вовлечению в заговор против Павла, но на условиях, что заговорщики сохранят его отцу жизнь, а будут добиваться лишь его отречения. Трагические события 11 марта 1801 серьезно повлияли на душевное cостояние Александра: чувство вины за смерть отца он испытывал до конца своих дней.

Начало реформ

Александр I взошел на российский престол, намереваясь осуществить радикальную реформу политического строя России путем создания конституции, гарантировавшей всем подданным личную свободу и гражданские права. Он сознавал, что подобная «революция сверху» приведет фактически к ликвидации самодержавия, и готов был в случае успеха удалиться от власти. Уже в первые дни после воцарения Александр объявил, что управлять Россией будет «по законам и по сердцу» Екатерины II. 5 апреля 1801 был создан Непременный совет- законосовещательный орган при государе, получивший право опротестовывать действия и указы царя. В мае того же года Александр внес на рассмотрение совета проект указа о запрещении продажи крестьян без земли, но члены Совета дали понять императору, что принятие подобного указа вызовет брожение среди дворян и приведет к новому государственному перевороту. После этого Александр сосредоточил свои усилия на разработке реформы в кругу своих «молодых друзей» (В. П. Кочубей, А. А. Чарторыйский, П. А. Строганов, Н. Н. Новосильцев). В ходе обсуждения проектов обнажились острые противоречия между членами Непременного совета, и в результате ни один из проектов обнародован не был. Было лишь объявлено о прекращении раздачи государственных крестьян в частные руки. Дальнейшее рассмотрение крестьянского вопроса привело к появлению 20 февраля 1803 указа о «свободных хлебопашцах», разрешавшего помещикам отпускать крестьян на волю и закреплять за ними землю в собственность, что впервые создавало категорию лично свободных крестьян. Параллельно Александр осуществлял административную реформу и реформу образования.

Постепенно Александр начал чувствовать вкус власти и стал находить преимущества в самодержавном правлении. Разочарование в ближайшем окружении заставило его искать опору в людях, лично ему преданных и не связанных с сановной аристократией. Он приближает к себе сначала А. А. Аракчеева, а позднее М. Б. Барклая де Толли, ставшего в 1810 военным министром, и М. М. Сперанского, которому Александр поручил разработку нового проекта государственной реформы. Проект Сперанского предполагал фактическое преобразование России в конституционную монархию, где власть государя была бы ограничена двухпалатным законодательным органом парламентского типа. Реализация плана Сперанского началась в 1809, когда была отменена практика приравнивания придворных званий к гражданским и был введен образовательный ценз для гражданских чиновников. 1 января 1810 был учрежден Государственный совет, заменивший Непременный. В течение 1810-11 в Государственном совете обсуждались предложенные Сперанским планы финансовой, министерской и сенатской реформ. Реализация первой из них привела к сокращению бюджетного дефицита, к лету 1811 было завершено преобразование министерств. Между тем сам Александр испытывал сильнейшее давление придворного окружения, включая членов его семьи, стремившихся не допустить радикальных реформ. Немаловажное значение имел фактор и международного положения России: усиливавшееся напряжение в отношениях с Францией и необходимость подготовки к войне давали возможность оппозиции трактовать реформаторскую деятельность Сперанского как антигосударственную, а самого Сперанского объявить наполеоновским шпионом. Все это привело к тому, что склонный к компромиссам Александр, хотя и не веривший в вину Сперанского, в марте 1812 отправил его в отставку.

Внешняя политика

Придя к власти, Александр попытался проводить свою внешнюю политику как бы с «чистого листа». Новое русское правительство стремилось создать в Европе систему коллективной безопасности, связав все ведущие державы между собой рядом договоров. Однако уже в 1803 мир с Францией оказался для России невыгодным, в мае 1804 российская сторона отозвала своего посла из Франции и стала готовиться к новой войне.

Александр считал Наполеона символом попрания законности мирового порядка. Но российский император переоценил свои возможности, что и привело к катастрофе под Аустерлицем в ноябре 1805, причем присутствие императора в армии, его неумелые распоряжения имели самые пагубные последствия. Подписанный в июне 1806 мирный трактат с Францией Александр отказался ратифицировать, и лишь поражение под Фридландом в мае 1807 вынудило российского императора пойти на соглашение. При первом его свидании с Наполеоном в Тильзите в июне 1807 Александру удалось проявить себя незаурядным дипломатом и, по мнению некоторых историков, фактически «обыграть» Наполеона. Между Россией и Францией был заключен союз и соглашение о разделе зон влияния. Как показало дальнейшее развитие событий, Тильзитское соглашение оказалось более выгодным именно России, позволив России скопить силы. Наполеон же искренне считал Россию своим единственным возможным союзником в Европе. В 1808 стороны обсуждали планы совместного похода на Индию и раздела Оттоманской империи. На встрече с Александром в Эрфурте (сентябрь 1808) Наполеон признал право России на захваченную в ходе русско-шведской войны (1808-09) Финляндию, а Россия - право Франции на Испанию. Однако уже в это время отношения между союзниками стали накаляться благодаря имперским интересам обеих сторон. Так, Россию не устраивало существование герцогства Варшавского, континентальная блокада наносила вред российской экономике, а на Балканах у каждой из двух стран были собственные далеко идущие планы. В 1810 Александр отказал Наполеону, просившему руки его сестры великой княгини Анны Павловны (впоследствии королева Нидерландов), и подписал положение о нейтральной торговле, фактически сводившее на нет континентальную блокаду. Все это привело к тому, что 12 июня 1812 французские войска пересекли российскую границу. Началась Отечественная война 1812 года.

Отечественная война 1812

Вторжение наполеоновских армий в Россию (о котором он узнал, находясь в Вильно) было воспринято Александром не только как величайшая угроза России, но и как личное оскорбление, а сам Наполеон стал отныне для него смертельным личным врагом. Не желая повторять опыт Аустерлица, и подчиняясь давлению своего окружения, Александр покинул армию и вернулся в Петербург. В течение всего времени, пока Барклай де Толли осуществлял отступательный маневр, вызывавший на него огонь резкой критики как общества, так и армии, Александр почти не проявлял своей солидарности с военачальником. После того как был оставлен Смоленск, император уступил всеобщим требованиям и назначил на этот пост М. И. Кутузова, к которому император относился неприязненно. С изгнанием наполеоновских войск из России Александр вернулся в армию и находился в ней во время заграничных походов 1813-14, наравне со всеми подвергая себя трудностям походной жизни и опасностям войны. В частности, император лично участвовал в атаке русской кавалерии при Фер-Шампенуазе, когда российские войска внезапно столкнулись с французскими.

Священный союз

Победа над Наполеоном усилила авторитет Александра, он стал одним из могущественнейших правителей Европы, ощущавшим себя освободителем ее народов, на которого возложена особая, определенная Божьей волей миссия по предотвращению на континенте дальнейших войн и разорений. Спокойствие Европы он считал также и необходимым условием для реализации своих реформаторских замыслов в самой России. Для обеспечения этих условий было необходимо сохранить статус-кво, определенный решениями Венского конгресса (1815), по которым к России отошла территория Великого герцогства Варшавского, а во Франции восстановлена монархия, причем Александр настоял на учреждении в этой стране конституционно-монархического строя, что должно было послужить прецедентом для установления подобных режимов и в других странах. Российскому императору, в частности, удалось заручиться поддержкой союзниками его идеи о введении конституции в Польше. В качестве гаранта соблюдения решений Венского конгресса император инициировал создание Священного союза - прообраза международных организаций 20 в. Александр был убежден, что победой над Наполеоном он обязан промыслу Божьему, его религиозность постоянно усиливалась, он постепенно становился мистиком.

Усиление реакции

Одним из парадоксов внутренней политики Александра послевоенного времени стало то обстоятельство, что попытки обновления российского государства сопровождались установлением полицейского режима, позднее получившего название «аракчеевщины». Ее символом стали военные поселения, в которых сам Александр, впрочем, видел один из способов освобождения крестьян от личной зависимости, но которые вызывали ненависть в самых широких кругах общества. В 1817 вместо Министерства просвещения было создано Министерство духовных дел и народного просвещения во главе с обер-прокурором Святейшего синода и главой Библейского общества А. Н. Голицыным. Под его руководством фактически был осуществлен разгром российских университетов, воцарилась жестокая цензура. В 1822 Александр запретил деятельность в России масонских лож и иных тайных обществ и утвердил предложение Сената, разрешавшее помещикам за «дурные поступки» ссылать своих крестьян в Сибирь. Вместе с тем император был осведомлен о деятельности первых декабристских организаций, но не предпринял никаких мер против их членов, считая, что они разделяют заблуждения его молодости.

В последние годы жизни Александр нередко говорил близким о намерении отречься от престола и «удалиться от мира», что после его неожиданной смерти от брюшного тифа в Таганроге породило легенду о «старце Федоре Кузьмиче». Согласно этой легенде, в Таганроге 19 ноября (1 декабря) 1825 года умер и был затем похоронен не Александр, а его двойник, в то время как царь еще долго жил старцем-отшельником в Сибири и умер в 1864. Но никаких документальных подтверждений этой легенды не существует.

Пожар европейских войн всё больше охватывал Европу. В начале XIX века в эту борьбу была вовлечена и Россия. Результатом этого вмешательства стали неудачные заграничные войны с Наполеоном и Отечественная война 1812 года.

Причины войны

После разгрома Четвёртой антифранцузской коалиции Наполеоном 25 июня 1807 года между Францией и Россией был заключён Тильзитский мирный договор. Заключение мира заставило Россию присоединиться к участникам континентальной блокады Англии. Однако ни одна из стран не собиралась соблюдать условия договора.

Основные причины войны 1812 года:

- Тильзитский мир был экономически невыгоден России, поэтому правительство Александра I приняло решение торговать с Англией через нейтральные страны.

- Проводимая императором Наполеоном Бонапартом политика в отношении Пруссии шла в ущерб российским интересам, войска французов сконцентрировались на границе с Россией, также вразрез пунктам Тильзитского договора.

- После того как Александр I не согласился дать своё согласие на брак своей сестры Анны Павловны с Наполеоном, отношения между Россией и Францией резко ухудшились.

В концу 1811 года основная часть армии России была задействована против войны с Турцией. К маю 1812 года, благодаря гению М. И. Кутузова, военный конфликт был улажен. Турция сворачивала военную экспансию на Востоке, а Сербия получала независимость.

Начало войны

К началу великой Отечественной войны 1812-1814 года Наполеону удалось сконцентрировать на границе с Россией до 645 тысяч войск. В состав его армии входили прусские, испанские, итальянские, голландские и польские части.

ТОП-5 статей которые читают вместе с этой

Русские войска, несмотря на все возражения генералов, были разделены на три армии и расположены далеко друг от друга. Первая армия под командованием Барклая-де Толли насчитывала 127 тысяч человек, вторая армия, которой руководил Багратион, располагала 49-ю тысячами штыков и сабель. И наконец, в третьей армии генерала Тормасова, насчитывало около 45 тысяч солдат.

Наполеон решил немедленно воспользоваться ошибкой российского императора, а именно, внезапным ударом разбить две основные армии Барклая-де Толля и Багратиона в приграничных сражениях, не дав им соединиться и двигаться ускоренным маршем на беззащитную Москву.

В пять утра 12 июня 1821 года французская армия (около 647 тысяч) стали переходить российскую границу.

Рис. 1. Переправа наполеоновских войск через Неман.

Численный перевес французской армии позволил Наполеону сразу же взять военную инициативу в свои руки. В русской армии не было ещё всеобщей воинской повинности и армия пополнялась за счёт устаревших рекрутских наборов. Александр I, который находился в Полоцке, 6 июля 1812 года издал Манифест с призывом собирать всеобщее народное ополчение. В результате своевременного проведения такой внутренней политики Александром I, в ряды ополчения стали стремительно стекаться разные слои российского населения. Дворянам разрешалось вооружать своих крепостных крестьян и вливаться вместе с ними в ряды регулярной армии. Война сразу же стала именоваться “Отечественной”. Манифест регламентировал и партизанское движение.

Ход военных действий. Основные события

Стратегическая обстановка требовала немедленного слияния двух русских армий в единое целое под общим командованием. Задача же Наполеона состояла в обратном – не дать соединиться российским силам и как можно быстрее разбить их в двух-трёх приграничных сражениях.

В следующей таблице представлен ход основных хронологических событий Отечественной войны 1812 года:

| Дата | Событие | Содержание |

| 12 июня 1812 год | Вторжение войск Наполеона в пределы Российской империи |

|

| 27-28 июня 1812 год | Столкновения у местечка Мир |

|

| 11 июля 1812 год | Бой под Салтановкой |

|

| 25-28 июля 1812 год | Бой под Витебском |

|

| 27 июля 1812 год | Бой под Ковриным |

|

| 29 июля-1 августа 1812 год | Битва под Клястицами |

|

| 16-18 августа 1812 год | Битва за Смоленск |

|

| 18 августа 1812 год | В село Царёво-Займище прибыл Кутузов |

|

| 19 августа 1812 год | Бой у Валутиной горы |

|

| 24-26 августа | Бородинское сражение |

|

| 13 сентября 1812 год | Совет в Филях |

|

| 14 сентября-20 октября 1812 год | Оккупация Москвы французами |

|

| 18 октября 1812 год | Тарутинский бой |

|

| 24 октября 1812 год | Бой под Малоярославцем |

|

| 9 ноября 1812 год | Бой под Ляховом |

|

| 15 ноября 1812 | Бой под Красным |

|

| 26-29 ноября 1812 год | Переправа при Березине |

|

Рис. 2. Переправа французских войск через Березину. Януарий Златопольский..

Нашествие Наполеона нанесло огромный ущерб Российской империи-было сожжено множество городов, обращены в пепел десятки тысяч деревень. Но общая беда сближает людей. Небывалый размах патриотизма сплотил центральные губернии, десятки тысяч крестьян записывались в ополчение, уходили в лес, становясь партизанами. Не только мужчины, но и женщины сражались с французами, одна из них была Василиса Кожина.

Поражение Франции и итоги войны 1812 года

После победы над Наполеоном Россия продолжила освобождение европейских стран от гнёта французских захватчиков. В 1813 году между Пруссией и Россией был заключён военный союз. Первый этап заграничных походов русских войск против Наполеона окончился неудачей ввиду скоропостижной смерти Кутузова и несогласованности действий союзников.

- Тем не менее, Франция была чрезвычайно истощена беспрерывными войнами и запросила мира. Однако борьбу на дипломатическом фронте Наполеон проиграл. Против Франции выросла очередная коалиция держав: Россиия, Пруссия, Англия, Австрия и Швеция.

- В октябре 1813 года состоялась знаменитая Лейпцигская битва. В начале 1814 года русские войска и союзники вступили в ПАриж. Наполеон был низложен и в начале 1814 года сослан на остров Эльба.

Рис. 3. Вступление русских и союзных войск в Париж. А.Д. Кившенко.

- В 1814 году в Вене проходил Конгресс, где страны-победительницы обсуждали вопросы о послевоенном устройстве Европы.

- В июне 1815 года Наполеон бежал с острова Эльба и снова занял французский трон, но спустя всего 100 дней правления французы были разбиты в битве у Ватерлоо. Наполеон был сослан на остров Святой Елены.

Подводя итоги Отечественной войны 1812 года, следует отметить, что влияние, оказанное ей на передовых людей русского общества, было безграничным. По мотивам этой войны великими писателями и поэтами было написано множество великих произведений. Послевоенное устройство мира было недолгим, хотя Венский Конгресс дал Европе несколько лет мирной жизни. Россия выступила в роли спасительницы оккупированной Европы, однако историческое значение Отечественной войны западными историками принято занижать.

Что мы узнали?

Начало XIX столетия в истории России, изучаемой в 4 классе, отмечено кровопролитной войной с Наполеоном. Кратко об Отечественной войне 1812 года, каков был характер этой войны, основных сроках военных действий рассказывает подробный доклад и таблица “Отечественная война 1812 года”.

Тест по теме

Оценка доклада

Средняя оценка: 4.6 . Всего получено оценок: 295.

Отечественная война 1812 года началась 12 июня - в этот день войска Наполеона пересекли реку Неман, развязав войны между двумя коронами французской и российской. Эта война продолжалась до 14 декабря 1812 года, завершившись полной и безоговорочной победой русских и союзнических войск. Это славная страница российской истории, рассматривать которую будем, ссылаясь на официальные учебники истории России и Франции, а также на книги библиографов Наполеона, Александра 1 и Кутузова, которые очень подробно описывают происходящие в этот момент события.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ➤Начало войны

Причины войны 1812 года

Причины Отечественной войны 1812, как и всех других войн в истории человечество, необходимо рассматривать в двух аспектах – причины со стороны Франции и причины со стороны России.

Причины со стороны Франции

Буквально за несколько лет Наполеон кардинально изменил собственное представление относительно России. Если, придя к власти, он писал, что Россия это его единственный союзник, то к 1812 году Россия стала для Франции (считай для императора) угрозой. Во многом это было спровоцировано и самим Александром 1. Итак, вот почему Франция напала на Россию в июне 1812:

- Нарушение соглашений Тильзита: ослабление континентальной блокады. Как известно, главным врагом Франции того времени была Англия, против которой и была организована блокада. Россия также в этом участвовала, но в 1810 правительство приняло закон, позволяющий торговлю с Англией через посредников. Фактически это делало всю блокаду неэффективной, что полностью подрывало планы Франции.

- Отказы в династическом браке. Наполеон стремился заключить брак с императорским двором России, чтобы стать «помазанником божьим». Однако, в 1808 ему было отказано в браке с княжной Екатериной. В 1810 ему было отказано в браке с княжной Анной. В результате в 1811 французский император женился на австрийской принцессе.

- Переброска русских войск к границе с Польшей в 1811. В первой половине 1811 года Александр 1 приказал перебросить 3 дивизии к польским границам, опасаясь восстания Польши, которое может переброситься на русские земли. Этот шаг был расценен Наполеоном, как агрессия и подготовка к войне за польские территории, которые к тому моменту уже подчинялись Франции.

Солдаты! Начинается новая, вторая по счету, польская война! Первая завершилась в Тильзите. Там Россия обещала быть вечным союзником для Франции в войне с Англией, но свое обещание нарушила. Русский император не желает давать объяснений своим действиям, пока французские орлы не перейдут за Рейн. Неужели они думают, что мы стали другими? Неужели это не мы победители Аустерлица? Россия поставила Францию перед выбором – позор или война. Выбор очевиден! Идем вперед, перейдем Неман! Вторая польская вой будет славной для французского оружия. Она принесет гонец губительному влиянию России на дела Европы.

Так для Франции началась захватническая война.

Причины со стороны России

Со стороны России также были весомые причины для участия в войне, которая получилась для государства освободительной. Из главных причин можно выделить следующие:

- Большие потери всех слоев населения от разрыва торговли с Англией. Мнения историков по данному пункту расходятся, поскольку считается, что блокада повлияла не на государство в целом, а исключительно на его элиту, которая в результате отсутствия возможности торговли с Англией теряла деньги.

- Намерение Франции воссоздать Речь Посполитую. В 1807 году Наполеон создал Варшавское герцогство и стремился воссоздать древнее государство в истинных размерах. Возможно это было лишь в случае захвата у России ее западных земель.

- Нарушение Наполеоном Тильзитского мира. Одним из главных критериев подписания этого соглашение – Пруссия должна быть очищена от французский войск, но так этого и не сделали, хотя Александр 1 постоянно напоминал об этом.

С давних пор Франция пытается посягать на самостоятельность России. Всегда мы пытались быть кроткими, полагая так отклонить ее попытки к захвату. При всем нашем желании сохранить мир, мы вынуждены собрать войска, чтобы защитить Родину. Нет никаких возможностей для мирного решения конфликта с Францией, а значит, остается только одно – защищать правду, защищать Россию от захватчиков. Мне не нужно напоминать полководцам и солдатам о храбрости, она в наших сердцах. В наших венах течет кровь победителей, кровь славян. Солдаты! Вы защищаете страну, защищаете религию, защищаете отечество. Я с Вами. Бог с нами.

Соотношение сил и средств на начало войны

Переправа Наполеона через Неман произошла 12 июня, имея в своем распоряжении 450 тысяч человек. Примерно к концу месяца к нему присоединилось еще 200 тысяч человек. Если учесть, что к тому времени не было больших потерь со стороны обеих сторон, то общая численность французской армии на момент к началу военных действий 1812 году – 650 тысяч солдат. Говорить, что французы составляли все 100% армии нельзя, поскольку на стороне Франции воевала сборная армия практически всех стран Европы (Франция, Австрия, Польша, Швейцария, Италия, Пруссия, Испания, Голландия). Однако, именно французы составляли основу армии. Это были проверенные солдаты, которые одержали множество побед со своим императором.

Россия после мобилизации обладала 590 тысячами солдат. Изначально численность армии составляла 227 тысяч человек, и они были разделены по трем фронтам:

- Северный – Первая армия. Командующий – Михаил Богданович Барклай де Толи. Численность – 120 тысяч человек. Располагались на севере Литвы и прикрывали Санкт-Петербург.

- Центральный – Вторая армия. Командующий – Петр Иванович Багратион. Численность – 49 тысяч человек. Располагались на юге Литвы, прикрывая Москву.

- Южный – Третья армия. Командующий – Александр Петрович Тормасов. Численность – 58 тысяч человек. Располагались на Волыни, прикрывая наступление на Киев.

Также в России активно действовали партизанские отряды, численность которых достигала 400 тысяч человек.

Первый этап войны – Наступление войск Наполеона (июнь-сентябрь)

В 6 часов утра 12 июня 1812 года для России началась отечественная война с наполеоновской Францией. Войска Наполеона пересекли Неман и направились вглубь страны. Главное направление удара предполагалось по Москве. Сам же полководец говорил, что «если я захвачу Киев – подниму русских за ноги, захвачу Санкт-Петербург – возьму за горло, если возьму Москву – поражу сердце России».

Французская армия, которой командовали гениальные полководцы, искала генерального сражения и то, что Александр 1 разделил армию на 3 фронта, был весьма на руку агрессорам. Однако, на начальном этапе решающее значение сыграл Барклай де Толи, который отдал приказ не вступать в битву с врагом и отступать вглубь страны. Это было необходимо, чтобы объединить силы, а также подтянуть резервы. Отступая, русские уничтожали все – убивали скот, отравляли воду, сжигали поля. В буквальном смысле этого слова французы двигались вперед по пепелищу. Позже Наполеон жаловался на то, что русский народ осуществляет подлую войну и ведет себя не по правилам.

Северное направление

32 тысячи человек во главе с генералом Макдональдом Наполеон направил на Санкт-Петербург. Первым городом на этом пути была Рига. По плану Франции Макдональд должен был захватить город. Соединиться с генералом Удино (в его распоряжении было 28 тысяч человек) и отправиться дальше.

Обороной Риги командовал генерал Эссен с 18 тысячи солдат. Он сжег все вокруг города, а сам город очень хорошо укрепил. Макдональд к этому времени захватил Динабург (русские оставили город с началом войны) и дальше активных действий не вел. Он понимал абсурдность штурма Риги и ждал прибытия артиллерии.

Генерал Удино занял Полоцк и оттуда пытался разделить корпус Виттенштейна от армии Барклая де Толи. Однако, 18 июля Виттенштейн нанес неожиданный удар по Удино, которого от поражения спас только подоспевший корпус Сен-Сира. В результате наступило равновесие и больше активных наступательных действий на северном направлении не велось.

Южное направление

Генерал Ранье с войском в 22 тысячи человек должен был действовать на юном направлении, блокируя армию генерала Тормасова, не давая ей соединиться с остальными частями русской армии.

27 июля Тормасов окружил город Кобрин, где собрались главные силы Ранье. Французы потерпели страшное поражение – за 1 день в сражении было убито 5 тысяч человек, что заставило французов отступить. Наполеон понял, что южное направление в Отечественной войне 1812 находится под угрозой провала. Поэтому перебросил туда войска генерала Шварценберга, численностью в 30 тысяч человек. В результате этого 12 августа Тормасов был вынужден отступить к Луцку и занять там оборону. В дальнейшем активных наступательных действий на южном направлении французы не предпринимали. Главные события происходили на московском направлении.

Ход событий наступательной компании

26 июня из Витебска выдвинулась армия генерала Багратиона, в задачу которому Александр 1 поставил вступление в бой с главными силами противника с целью измотать их. Все осознавали абсурдность данной идеи, но только к 17 июля императора удалось окончательно отговорить от этой затеи. Войска начали отступление к Смоленску.

6 июля стало понятна большая численность войск Наполеона. Чтобы Отечественная война не затягивалась на длительный срок, Александр 1 подписывает указ о создании ополчения. В него записываются буквально все жители страны – всего добровольцев набралось порядка 400 тысяч.

22 июля армии Багратиона и Барклая де Толли соединились под Смоленском. Командование объединенной армией принял на себя Барклай де Толли, в распоряжении которого оказалось 130 тысяч солдат, в то время, как передовой отрад французской армии насчитывал 150 тысяч солдат.

25 июля был проведен военный совет в Смоленске, на котором обсуждался вопрос принятия боя, с тем, чтобы перейти в контрнаступление и одним ударом разбить Наполеона. Но Барклай высказался против этой идеи, понимая, что открытое сражение с врагом, гениальным стратегом и тактиком, может привести к грандиозному провалу. В результате идея с наступлением не была реализована. Было принято решение отступать дальше – к Москве.

26 июля началось отступление войск, прикрывать которое должен был генерал Неверовский, заняв село Красное, закрывая тем самым обход Смоленска для Наполеона.

2 августа Мюрат с конным корпусом попытался прорвать оборону Неверовского, но безуспешно. Всего было предпринято более 40 атак с помощью кавалерии, но добиться желаемого не удалось.

5 августа – одна из важных дат пв Отечественной войне 1812 года. Наполеон начал штурм Смоленска, захватив к вечеру пригород. Однако, ночью он был выбит из города, а русская армия продолжила массовое отступление из города. Это вызвало бурю недовольства солдат. Они считали, что если удалось выбить французов из Смоленска, то нужно было его уничтожить там же. Они обвиняли Барклая в трусости, но генерал реализовывал только 1 план – измотать противника и принять решающий бой тогда, когда соотношение сил будет на стороне России. К этому же времени все преимущество было у французов.

17 августа в армию прибыл Михаил Илларионович Кутузов, который принял на себя командование. Эта кандидатура вопросов не вызывала, поскольку Кутузов (ученик Суворова) пользовался большим уважением и считался лучшим российским полководцем после смерти Суворова. Прибыв в армию, новый главнокомандующий писал, что еще не решил, как поступать дальше: «Вопрос еще не решен – или армию потерять, или Москву отдать».

26 августа случилась бородинская битва. Ее исход до сих пор вызывает много вопросов и споров, но проигравших тогда не было. Каждый полководец решил свои задачи: Наполеон открыл себе дорогу в Москву (сердце России, как писал сам император Франции), а Кутузов смог нанести врагу сильный урон, тем самым внеся начальный перелом в сражение 1812 года.

1 сентября – знаковый день, который описан во всех учебниках истории. Состоялся военный совет в Филях, под Москвой. Кутузов собрал своих генералов, чтобы решить, что делать дальше. Вариантов было всего два: отступить и сдать Москву, либо после Бородино организовать второе генеральное сражение. Большинство генералов на волне успеха требовали битвы, чтобы в кратчайшие сроки разбить Наполеона. Противниками такого развития событий выступали сам Кутузов и Барклай де Толли. Закончился военный совет в Филях фразой Кутузов «Пока есть армия – есть надежда. Потеряем армию под Москвой – лишимся не только древней столицы, но и всей России».

2 сентября – по итогам военного совета генералов, который произошел в Филях, постановили, что необходимо покинуть древнюю столицу. Русская армия отступила, а сама Москва перед приходом Наполеона, по данным многих источников, подверглась страшному мародерству. Однако, даже не это главное. Отступая, русская армия зажгла город. Деревянная Москва сгорела практически на три четверти. Самое же главное – уничтожены были буквально все склады продовольствия. Причины московского пожара кроются в том, чтобы французам ничего не досталось из того, что врагами может быть использовано для питания, передвижения или в других аспектах. В результате войска агрессоров очутились в очень шатком положении.

Второй этап войны – отступление Наполеона (октябрь – декабрь)

Заняв Москву, Наполеон посчитал миссию выполненной. Библиографы полководца позже писали, что он был верен - потеря исторического центра Руси сломит победный дух, а руководители страны должны были прийти к нему с просьбой о мире. Но этого не случилось. Кутузов расположился с армией в 80 километрах от Москвы у Тарутина и ждал, пока лишенная нормального снабжения армия противника ослабнет и сама внесет коренной перелом в Отечественную войну. Не дождавшись предложения мира от России, французский император сам выступил с инициативой.

Стремление Наполеона к миру

По изначальному плану Наполеона, взятие Москвы должно было сыграть решающее значение. Здесь можно было развернуть удобный плацдарм, в том числе, и для похода на Санкт-Петербург, столицу России. Однако промедление в передвижение по России и героизм народа, который сражался буквально за каждый клочок земли, практически сорвали этот план. Ведь поход на север России зимой для французской армии с нерегулярными поставками продовольствия, фактически равнялся смерти. Это стало отчетливо понятно к концу сентября, когда начало холодать. В последующем Наполеон в своей автобиографии писал о том, что его самой большой ошибкой был поход на Москву и месяц, проведенный там.

Понимая тяжесть своего положения, французский император и полководец решил закончить Отечественную войну России, подписав с ней мирный договор. Таких попыток было предпринято три:

- 18 сентября. Через генерала Тутолмина было передано сообщение для Александра 1, в котором говорилось о том, что Наполеон почитает русского императора и предлагает ему мир. От России требует только отдать территорию Литвы и вновь вернуться к континентальной блокаде.

- 20 сентября. Александру 1 было доставлено второе письмо от Наполеона с предложением мира. Условия предлагались такие же, как и ранее. Русский император на эти послания не ответил.

- 4 октября. Безысходность положения привела к тому, что Наполеон буквально упрашивал о мире. Вот, что он пишет Александру 1 (по версии крупного французского историка Ф. Сегюр): «Мне нужен мир, он мне нужен, во что бы то ни стало, только честь спасите». Это предложение было доставлено Кутузову, но ответа император Франции так и не дождался.

Отступление французской армии осенью-зимой 1812

Для Наполеона стало очевидно, что мирный договор с Россией ему не удастся подписать, а оставаться на зиму в Москве, которую русские, отступая, сожгли – безрассудство. Более того, оставаться здесь было невозможно, поскольку постоянные набеги ополченцев наносили большой урон армии. Так, за месяц, пока французская армия была в Москве, ее численность сократилась на 30 тысяч человек. В результате было принято решение отступать.

7 октября начались приготовления к отступлению французской армии. Одним из приказов по этому поводу было взорвать Кремль. К счастью эта затея ему не удалась. Русские историки списывают это на то, что из-за большой влажности фитили промокли и вышли из строя.

19 октября началось отступление армии Наполеона из Москвы. Цель этого отступления заключалась в том, чтобы добраться до Смоленска, поскольку это был единственный крупный близлежащий город, в котором имелись значимые продовольственные запасы. Дорога шла через Калугу, но это направление перекрыл Кутузов. Сейчас преимущество было на стороне русской армии, поэтому Наполеон решил обойти. Однако, Кутузов предугадал этот маневр и встретил армию противника у Малоярославца.

24 октября состоялось сражение под Малоярославцем. В течение дня этот небольшой город переходил 8 раз от одной стороны к другой. В завершающей стадии битвы Кутузов сумел занять укрепленные позиции, а Наполеон не осмелился их штурмовать, поскольку численный перевес уже был на стороне русской армии. В результате планы французов были сорваны, и отступать к Смоленску им пришлось по той же дороге, по которой они шли на Москву. Это была уже выжженная земля – без продовольствия и без воды.

Отступление Наполеона сопровождалось большими потерями. Ведь кроме столкновений с армией Кутузова, приходилось иметь дело еще и с партизанскими отрядами, которые ежедневно атаковали врага, особенно его замыкающие части. Потери наполеона были страшными. 9 ноября ему удалось захватить Смоленск, но коренного перелома в ход войны это не внесло. Продовольствия в городе практически не было, а организовать надежную оборону не удалось. В результате армия подвергалась практически непрерывным атакам ополченцев и местных патриотов. Поэтому в Смоленске Наполеон пробыл 4 дня и принял решение отступать дальше.

Переправа через реку Березину

Французы направлялись к реке Березина (в современной Белоруссии), чтобы форсировать реку и перейти к Неману. Но 16 ноября Генерал Чичагов захватил город Борисов, который находится на Березине. Положение Наполеона стало катастрофическим – впервые для него активно маячила возможность попасть в плен, поскольку он был окружен.

25 ноября по приказу Наполеона французская армия начала имитировать переправу южнее Борисова. Чичагов купился на этот маневр и начал переброску войск. В этот момент французы соорудили два моста через Березину и начали переправу 26-27 ноября. Только 28 ноября Чичагов осознал свою ошибку и попытался дать бой французской армии, но было уже поздно – переправа была завершена, хотя и потерей огромного количества человеческих жизней. При переправе через Березину погибла 21 тысяча французов! «Великая армия» теперь составляла всего 9 тысяч солдат, большая часть которых была уже небоеспособна.

Именно при этой переправе наступили необычайно сильные морозы, на которые французский император и сослался, оправдывая огромные потери. В 29-м бюллетене, который был опубликован в одной из газет Франции, говорилось о том, что до 10 ноября погода была нормально, но после этого наступили очень сильные холода, к которым никто не был готов.

Переправа через Неман (из России во Францию)

Переправа через Березину показала, что русский поход Наполеона окончен – он проиграл Отечественную войну в России в 1812 году. Тогда император принял решение, что его дальнейшее пребывание с армией не имеет смысла и 5 декабря покинул свои войска и направился в Париж.

16 декабря в Ковно французская армия пересекла Неман и покинула территорию России. Ее численность составляла всего 1600 человек. Непобедимая армия, наводившая страх всю Европу, была практически полностью уничтожена армией Кутузова менее, чем за 6 месяцев.

Ниже графически представлено отступление Наполеона на карте.

Итоги Отечественной войны 1812 года

Отечественная война России с Наполеоном имела большое значение для всех стран, участвовавших в конфликте. Во многом благодаря этим событиям стало возможным безраздельное господство Англии в Европе. Такое развитие предвидел Кутузов, который после бегства французской армии в декабре направил отчет Александру 1, где пояснял для правителя, что войну нужно заканчивать сиюминутно, а преследование врага и освобождение Европы – это будет на руку для усиления могущества Англии. Но Александр не прислушался к советам своего полководца и вскоре начал заграничный поход.

Причины поражения Наполеона в войне

Определяя основные причины поражения наполеоновской армии, необходимо остановиться на самых главных, которые чаще всего используют историки:

- Стратегическая ошибка императора Франции, 30 дней сидевшего в Москве, и ждавшего представителей Александра 1 с мольбами о заключении мира. В результате начало холодать и заканчиваться провизия, а постоянные набеги партизанских движений внесли перелом в войну.

- Единение русского народа. Как обычно, перед угрозой большой опасности славяне сплачиваются. Так было и в этот раз. Например, историк Ливен пишет, что главная причина поражения Франции кроется в массовости войны. За русских сражались все – и женщины и дети. И все это было идеологически обосновано, что делало моральный дух армии очень сильным. Его император Франции не сломил.

- Нежелание русских генералов принять решающее сражение. Большинство историков об этом забывают, но что было бы с армией Багратиона прими он генеральное сражение в начале войны, как того очень хотел Александр 1? 60 тысяч армии Багратиона против 400 тысяч армии агрессоров. Это была бы безоговорочная победа, и после нее вряд ли бы успели оправиться. Поэтому русский народ должен высказать слова благодарности Барклаю де Толли, который своим решением отдал приказ на отступление и объединение армий.

- Гений Кутузова. Русский генерал, который отлично обучился от Суворова, не допустил ни одного тактического просчета. Примечательно, что Кутузов так и не сумел разбить своего врага, но сумел тактически и стратегически выиграть Отечественную войну.

- Генерал Мороз используют в качестве оправдания. Справедливости ради необходимо сказать, что никакого существенного влияния на конечный результат мороз не оказал, поскольку на момент начала аномальных заморозков (середина ноября) исход противостояния был решен – великая армия была уничтожена.

Исследование протоиерея Александра Ильяшенко “Динамика численности и потерь наполеоновской армии в Отечественной войне 1812 года”.

В 2012 году исполняется двести лет и . Эти события описаны многими современниками и историками. Однако, несмотря на многие опубликованные источники, мемуары и исторические исследования, ни для численности Русской армии и ее потерь в Бородинском сражении, ни для численности и потерь наполеоновской армии нет устоявшейся точки зрения. Разброс величин значителен как по численности армий, так и по величине потерь.

Лекция о потерях русской и наполеоновской армии, прочитанная в храме св. мц. Татианы при МГУ

Протоиерей Александр Ильяшенко

В изданном в Санкт Петербурге в 1838 г. «Военном энциклопедическом лексиконе» и в надписи на Главном монументе, установленном на Бородинском поле в 1838 году, зафиксировано, что при Бородине было 185 тысяч наполеоновских солдат и офицеров против 120 тысяч русских. На монументе также указывается, что потери наполеоновской армии составили до 60 тысяч, потери русской – 45 тысяч человек (по современным данным соответственно – 58 и 44 тысячи ).

Наряду с этими оценками существуют другие, радикально отличающиеся от них.

Так, в бюллетене № 18 «Великой» армии, выпущенном сразу после Бородинского сражения, император Франции определил потери французов всего лишь в 10 тысяч солдат и офицеров.

Разброс оценок наглядно демонстрируют следующие данные .

Таблица 1. Оценки противостоящих сил, выполненные в разное время различными авторами

Estimates of the sizes of opposing forces made at different times by different historians

Подобная картина наблюдается и для потерь наполеоновской армии. В представленной ниже таблице потери наполеоновской армии представлены в порядке возрастания .

Таблица 2. Потери наполеоновской армии, согласно данным историков и участников битвы

Как видим, действительно, разброс величин достаточно велик и составляет несколько десятков тысяч человек. В таблице 1 жирным шрифтом выделены данные авторов, считавших численность русской армии превосходящей численность наполеоновской. Интересно отметить, что отечественные историки присоединились к подобной точке зрения только с 1988 года, т.е. с начала перестройки.

Наибольшее распространение для численности наполеоновской армии получила величина 130 000, для русской – 120 000 человек, для потерь соответственно – 30 000 и 44 000.

Как указывает П.Н. Грюнберг, начиная с труда генерала М.И.Богдановича «История Отечественной войны 1812 г. по достоверным источникам», признана за достоверную численность войск Великой армии при Бородине предложенная еще в 1820-е гг. Ж. де Шамбре и Ж. Пеле де Клозо. Они ориентировались на данные переклички в Гжатске 2 сентября 1812 г., но игнорировали приход резервных частей и артиллерии, пополнивших армию Наполеона перед сражением .

Многими современными историками данные, указанные на монументе отвергаются, а у некоторых исследователей даже вызывают иронию. Так, А. Васильев в статье «Потери французской армии при Бородино» пишет, что «к сожалению, в нашей литературе об Отечественной войне 1812 года очень часто встречается цифра 58 478 человек. Она была вычислена русским военным историком В. А. Афанасьевым на основе данных, опубликованных в 1813 году по распоряжению Ростопчина. В основе подсчетов – сведения швейцарского авантюриста Александра Шмидта, который в октябре 1812 года перебежал к русским и выдал себя за майора, якобы служившего в личной канцелярии маршала Бертье» . С этим мнением нельзя согласиться: «Генерал граф Толь, основываясь на официальных документах, отбитых у неприятеля во время бегства его из России, считает во французской армии 185 000 человек, и до 1000 орудий артиллерии» .

Командование русской армии имело возможность опираться не только на «официальные документы, отбитые у неприятеля во время бегства его из России», но и на сведения попавших в плен неприятельских генералов и офицеров. Например, генерал Бонами был пленен в Бородинском сражении. Состоявший при русской армии английский генерал Роберт Вильсон писал 30 декабря 1812 г.: «Среди наших пленных не меньше пятидесяти генералов. Их имена опубликованы и, несомненно, появятся в английских газетах» .

Эти генералы, а также попавшие в плен офицеры генерального штаба располагали достоверной информацией. Можно предположить, что именно на основе многочисленных документов и показаний пленных генералов и офицеров по горячим следам отечественными военными историками была восстановлена правдивая картина событий.

На основе доступных нам фактов и их численного анализа мы попытались оценить количество войск, которое привел Наполеон на Бородинское поле, и потери его армии в Бородинском сражении.

В таблице 3 представлена численность обеих армий в Бородинском сражении согласно широко распространенной точке зрения. Современными отечественными историками потери русской армии оцениваются в 44 тысячи солдат и офицеров.

Таблица 3. Численность войск в Бородинском сражении

В конце сражения в каждой армии оставались резервы, которые не принимали в нем непосредственного участия. Количество войск обеих армий, непосредственно участвовавших в сражении, равное разности общей численности войск и величины резервов, практически совпадает, по артиллерии наполеоновская армия уступала Русской. Потери же Русской армии в полтора раза превосходят потери наполеоновской.

Если предложенная картина соответствует действительности, то чем же славен день Бородина? Да, конечно, наши воины дрались храбро, но неприятельские храбрее, наши искусно, а они искуснее, наши военачальники опытные, а у них опытнее. Так какая же армия заслуживает большего восхищения? При таком соотношении сил беспристрастный ответ очевиден. Если сохранять беспристрастность, придется также признать, что Наполеон одержал очередную победу.

Правда, возникает некоторое недоумение. Из 1 372 орудий, находившихся при армии, пересекшей границу, примерно четвертая часть была распределена на вспомогательные направления. Что же, из оставшихся более чем 1 000 орудий до Бородинского поля было доставлено всего только немногим более половины?

Как мог Наполеон, с молодых лет глубоко понимавший значение артиллерии, допустить, чтобы к решающему сражению были выставлены не все орудия, а только некоторая часть? Обвинять Наполеона в несвойственной ему беспечности или неспособности обеспечить транспортировку орудий к полю боя представляется нелепым. Спрашивается, соответствует ли действительности предложенная картина и можно ли мириться с подобными нелепостями?

Подобные недоуменные вопросы рассеиваются данными, взятыми с Монумента, установленного на Бородинском поле.

Таблица 4. Численность войск в Бородинском сражении. Монумент

При таком соотношении сил складывается совершенно иная картина. Несмотря на славу великого полководца, Наполеон, обладая полуторным превосходством в силах, не только не смог сокрушить Русскую армию, но его армия понесла потери на 14 000 большие, чем русская. День, в который Русская армия вынесла натиск превосходящих сил противника и смогла нанести ему потери, более тяжелые, чем собственные, несомненно, является днем славы Русской армии, днем доблести, чести, мужества ее полководцев, офицеров и солдат.

На наш взгляд, проблема носит принципиальный характер. Или, пользуясь фразеологией Смердякова, в Бородинском сражении «умная» нация победила «глупую», или же многочисленные силы объединенной Наполеоном Европы, оказались бессильными перед величием духа, храбростью и воинским искусством русского христолюбивого воинства.

Чтобы лучше представить себе течение войны, приведем данные, характеризующие ее конец. Выдающийся немецкий военный теоретик и историк Карл Клаузевиц (1780-1831), офицер прусской армии, состоявший в войну 1812 года при русской армии, описал эти события в книге «Поход в Россию 1812 года», опубликованной в 1830 году незадолго до его смерти.

Опираясь на Шамбре, Клаузевиц оценивает общую численность наполеоновских вооруженных сил, перешедших в течение кампании границу с Россией, в 610 000 человек .

Когда остатки французской армии собрались в январе 1813 года за Вислой, «оказалось, что они насчитывают 23 000 человек. Австрийские и прусские войска, вернувшиеся из похода, насчитывали приблизительно 35 000 человек, следовательно, все вместе составляли 58 000 человек. Между тем созданная армия, включая сюда и подошедшие впоследствии войска, насчитывала фактически 610 000 человек.

Таким образом, в России осталось убитыми и пленными 552 000 человек. При армии находилось 182 000 лошадей. Из них, считая прусские и австрийские войска и войска Макдональда и Ренье, уцелело 15 000, следовательно, потеряно было 167 000. В армии было 1 372 орудия; австрийцы, пруссаки, Макдональд и Ренье привезли с собою обратно до 150 пушек, следовательно, было потеряно свыше 1 200 орудий» .

Данные, приведенные Клаузевицем, сведем в таблицу.

Таблица 5. Общие потери «Великой» армии в войне 1812 г.

Обратно вернулось только 10% личного состава и снаряжения армии, горделиво именовавшей себя «Великой». Подобного история не знает: армия более чем в два раза превосходящая своего противника, была им наголову разбита и практически полностью уничтожена.

Император

Прежде чем приступить непосредственно к дальнейшему исследованию, коснемся личности российского Императора Александра I, которая подверглась совершенно незаслуженному искажению.

Бывший посол Франции в России, Арман де Коленкур, человек, приближенный к Наполеону, вращавшийся в самых высоких политических сферах тогдашней Европы, вспоминает, что накануне войны в беседе с ним австрийский император Франц сказал, что Императора Александра

«характеризовали ему, как нерешительного, подозрительного и поддающегося влияниям государя; между тем в вопросах, которые могут повлечь за собою такие огромные последствия, надо полагаться только на себя и в особенности не приступать к войне прежде, чем будут исчерпаны все средства сохранения мира» .

То есть австрийский император, изменивший союзу с Россией, считал русского императора мягкотелым и несамостоятельным.

Со школьных лет многим памятны слова :

Властитель слабый и лукавый,

Плешивый щеголь, враг труда

Над нами царствовал тогда.

Это ложное представление об Императоре Александре, запущенное в свое время политической верхушкой тогдашней Европы, было некритически воспринято либеральными отечественными историками, а также великим Пушкиным, и многими его современниками и потомками.

Тот же Коленкур сохранил рассказ де Нарбонна, характеризующий Императора Александра с совершенно иной стороны. Де Нарбонн был послан Наполеоном в Вильно, где находился Император Александр.

«Император Александр с самого начала откровенно сказал ему:

– Я не обнажу шпаги первым. Я не хочу, чтобы Европа возлагала на меня ответственность за кровь, которая прольется в эту войну. В течение 18 месяцев мне угрожают. Французские войска находятся на моих границах в 300 лье от своей страны. Я нахожусь пока у себя. Укрепляют и вооружают крепости, которые почти соприкасаются с моими границами; отправляют войска; подстрекают поляков. Император обогащает свою казну и разоряет отдельных несчастных подданных. Я заявил, что принципиально не хочу действовать таким же образом. Я не хочу таскать деньги из кармана моих подданных, чтобы переложить их в свой карман.

300 тысяч французов готовятся перейти мои границы, а я все еще соблюдаю союз и храню верность всем принятым на себя обязательствам. Когда я переменю курс, я сделаю это открыто.

Он (Наполеон – авт.) только что призвал Австрию, Пруссию и всю Европу к оружию против России, а я все еще верен союзу, – до такой степени мой рассудок отказывается верить, что он хочет принести реальные выгоды в жертву шансам этой войны. Я не строю себе иллюзий. Я слишком высоко ставлю его военные таланты, чтобы не учитывать всего того риска, которому может нас подвергнуть жребий войны; но если я сделал все для сохранения почетного мира и политической системы, которая может привести ко всеобщему миру, то я не сделаю ничего, несовместимого с честью той нации, которой я правлю. Русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью.

Если на моих границах соберутся все штыки Европы, то они не заставят меня заговорить другим языком. Если я был терпеливым и сдержанным, то не вследствие слабости, а потому, что долг государя не слушать голоса недовольства и иметь в виду только спокойствие и интересы своего народа, когда речь идет о таких крупных вопросах, и когда он надеется избежать борьбы, которая может стоить стольких жертв.

Император Александр сказал де Нарбонну, что в настоящий момент он не принял еще на себя никакого обязательства, противоречащего союзу, что он уверен в своей правоте и в справедливости своего дела и будет защищаться, если на него нападут. В заключение он раскрыл перед ним карту России и сказал, указывая на далекие окраины:

– Если император Наполеон решился на войну и судьба не будет благосклонной к нашему справедливому делу, то ему придется идти до самого конца, чтобы добиваться мира.

Потом он еще раз повторил, что он не обнажит шпаги первым, но зато последним вложит ее в ножны» .

Таким образом, Император Александр за несколько недель до начала военных действий знал, что готовится война, что армия вторжения уже насчитывает 300 тысяч человек, вел твердую политику, руководствуясь честью нации, которой он правил, зная, что «русский народ не из тех, которые отступают перед опасностью». Кроме того, отметим, что война с Наполеоном – это война не с Францией только, а с объединенной Европой, так как Наполеон «призвал Австрию, Пруссию и всю Европу к оружию против России».

Ни о каком «вероломстве» и внезапности не было и речи. Руководство Российской Империи и командование армией располагало обширной информацией о противнике. Напротив, Коленкур подчеркивает, что

«Князь Экмюльский, генеральный штаб и все остальные жаловались на то, что не удалось до сих пор получить никаких сведений, и ни один разведчик еще не вернулся с того берега. Там, на другом берегу, видны были лишь несколько казачьих патрулей. Император произвел днем смотр войск и еще раз занялся рекогносцировкой окрестностей. Корпуса нашего правого фланга знали о передвижениях неприятеля не больше нашего. О позиции русских не было никаких сведений. Все жаловались на то, что ни один из шпионов не возвращается, что очень раздражало императора» .

Положение не изменилось и с началом военных действий.

«Неаполитанский король, командовавший авангардом, часто делал дневные переходы в 10 и 12 лье. Люди не покидали седла с трех часов утра до 10 часов вечера. Солнце, почти не сходившее с неба, заставляло императора забывать, что сутки имеют только 24 часа. Авангард был подкреплен карабинерами и кирасирами; лошади, как и люди, были изнурены; мы теряли очень много лошадей; дороги были покрыты конскими трупами, но император каждый день, каждый миг лелеял мечту настигнуть врага. Любою ценою он хотел добыть пленных; это было единственным средством получить какие-либо сведения о русской армии, так как их нельзя было получить через шпионов, сразу переставших приносить нам какую-либо пользу, как только мы очутились в России. Перспектива кнута и Сибири замораживала пыл наиболее искусных и наиболее бесстрашных из них; к этому присоединялась действительная трудность проникновения в страну, а в особенности в армию. Сведения получались только через Вильно. Прямым путем не доходило ничего. Наши переходы были слишком большими и быстрыми, а наша слишком истомленная кавалерия не могла высылать разведочные отряды и даже фланговые патрули. Таким образом, император чаще всего не знал, что происходит в двух лье от него. Но какую бы цену ни придавали захвату пленных, захватить их не удавалось. Сторожевое охранение у казаков было лучше, чем у нас; их лошади, пользовавшиеся лучшим уходом, чем наши, оказывались более выносливыми при атаке, казаки нападали только при удобном случае и никогда не ввязывались в бой.

К концу дня наши лошади уставали обычно до такой степени, что самое ничтожное столкновение стоило нам нескольких храбрецов, так как их лошади отставали. Когда наши эскадроны отходили, то можно было наблюдать, как солдаты спешиваются в разгаре схватки и тянут своих лошадей за собой, а иные вынуждены даже покинуть лошадей и спасаться пешим порядком. Как и всех, его (императора – авт.) удивляло это отступление 100-тысячной армии, при котором не оставалось ни одного отставшего, ни одной повозки. На 10 лье кругом нельзя было найти какую-нибудь лошадь для проводника. Нам приходилось сажать проводников на наших лошадей; часто даже не удавалось найти человека, который служил бы проводником императору. Бывало, что один и тот же проводник вел нас три-четыре дня подряд и, в конце концов, оказывался в районе, который он знал не лучше нас» .

В то время как наполеоновская армия следовала за русской, не будучи в состоянии раздобыть хотя бы самые ничтожные сведения об ее передвижениях, М. И. Кутузов был назначен главнокомандующим армией. 29-го августа он «прибыл к армии в Царево-Займище, между Гжатском и Вязьмой, а император Наполеон еще не знал об этом» .

Эти свидетельства де Коленкура является, на наш взгляд, особой похвалой единству русского народа, настолько поразительному, что никакая разведка и вражеский шпионаж не были возможны!

Теперь постараемся проследить динамику процессов, приведших к такому беспрецедентному разгрому. Кампания 1812 года естественным образом распадается на две части: на наступление и на отступление французов. Мы будем рассматривать только первую часть.

Согласно Клаузевицу, «Война ведется на пяти отдельных театрах войны: два слева от дороги, ведущей из Вильно на Москву, составляют левое крыло, два справа - составляют правое крыло, и пятый - это сам огромный центр» . Далее Клаузевиц пишет, что:

1. Наполеоновский маршал Макдональд на нижнем течении Двины с войском численностью 30 000 наблюдает за Рижским гарнизоном, насчитывающим 10 000 человек.

2. По среднему течению Двины (в районе Полоцка) сперва стоит Удино с 40 000 человек, а позднее Удино и Сен-Сир с 62 000 против русского генерала Витгенштейна, силы которого сперва достигали 15 000 человек, а позднее 50 000.

3. В южной Литве фронтом к болотам Припяти располагались Шварценберг и Ренье с 51 000 человек против генерала Тормасова, к которому позднее присоединился адмирал Чичагов с Молдавской армией, всего 35 000 человек.

4. Генерал Домбровский со своей дивизией и немногочисленной кавалерией, всего 10 000 человек, наблюдает за Бобруйском и генералом Гертелем, формирующим у города Мозыря резервный корпус в 12 000 человек.

5. Наконец, посередине находятся главные силы французов, насчитывающие 300 000 человек, против двух главных русских армий - Барклая и Багратиона - силою в 120 000 человек; эти силы французов направлены на Москву для ее завоевания.

Сведем приведенные Клаузевицем данные в таблицу и добавим графу «Соотношение сил».

Таблица 6. Распределение сил по направлениям

Имея в центре более 300 000 солдат против 120 000 русских регулярных войск (казацкие полки к регулярным войскам не относятся), то есть, обладая на начальном этапе войны перевесом в 185 000 человек, Наполеон стремился разбить русскую армию в генеральном сражении. Чем глубже он вторгался вглубь территории России, тем эта необходимость становилась острее. Но преследование Русской армии, изнурительное для центра «Великой» армии, способствовало интенсивному сокращению ее численности.

Об ожесточенности Бородинского сражения, его кровопролитности, а также масштабе потерь можно судить из факта, который нельзя обойти вниманием. Отечественные историки, в частности, сотрудники музея на Бородинском поле, оценивают число захороненных на поле в 48-50 тысяч человек . А всего, согласно военному историку генералу А. И. Михайловскому-Данилевскому, на Бородинском поле было захоронено или сожжено 58 521 тело. Можно считать, что количество захороненных или сожженных тел равно количеству погибших и умерших от ран в Бородинском сражении солдат и офицеров обеих армий.

Широкое распространение о потерях наполеоновской армии в Бородинском сражении получили данные французского офицера Денье, служившего инспектором при Главном штабе Наполеона, представленные в Таблице 7:

Таблица 7. Потери наполеоновской армии.

Данные Денье, округленные до 30 тысяч, в настоящее время считаются наиболее достоверными. Таким образом, если принять, что данные Денье верны, то на долю потерь Русской армии только убитыми придется

58 521 – 6 569 = 51 952 солдат и офицеров.

Эта величина значительно превышает величину потерь Русской армии, равную, как указывалось выше, 44 тысячам, включающую и убитых, и раненных, и пленных.

Данные Денье вызывают сомнение еще и по следующим соображениям.

Общие потери обеих армий под Бородиным составили 74 тысячи, включая по тысяче пленных с каждой стороны. Вычтем из этой величины общее количество пленных, получим 72 тысячи убитыми и ранеными. В таком случае на долю обеих армий придется всего

72 000 – 58 500 = 13 500 раненных,

Это означает, что соотношение между ранеными и убитыми составит

13 500: 58 500 = 10: 43.

Такое малое количество раненых по отношению к числу убитых представляется совершено неправдоподобным.

Мы сталкиваемся с явными противоречиями с имеющимися фактами. Потери «Великой» армии в Бородинском сражении, равные 30 000 человек, очевидно занижены. Подобную величину потерь мы не можем считать реалистической.

Будем исходить из того, что потери «Великой» армии составляют 58 000 человек. Оценим количество убитых и раненых каждой армии.

Согласно таблице 5, в которой приведены данные Денье, в наполеоновской армии было убито 6 569, ранено 21 517, пленено 1 176 офицеров и солдат (количество пленных округлим до 1 000). Русских солдат попало в плен тоже около тысячи человек. Вычтем из количества потерь каждой армии количество попавших в плен, получим соответственно 43 000 и 57 000 человек, в сумме 100 тысяч. Будем считать, что количество убитых пропорционально величине потерь.

Тогда, в наполеоновской армии погибло

57 000 · 58 500 / 100 000 = 33 500,

57 000 – 33 500 = 23 500.

В русской армии погибло

58 500 – 33 500 = 25 000,

43 000 – 25 000 = 18 000.

Таблица 8. Потери русской и наполеоновской армий

в Бородинском сражении.

Попытаемся найти дополнительные аргументы и с их помощью обосновать реалистическую величину потерь «Великой» армии в Бородинском сражении.

В дальнейшей работе мы опирались на интересную и очень оригинальную статью И.П. Арцыбашева «Потери наполеоновских генералов 5-7 сентября 1812 года в Бородинском сражении» . Проведя тщательное исследование источников, И.П. Арцыбашев установил, что в Бородинском сражении выбыло из строя не 49, как принято считать, а 58 генералов. Этот результат подтверждается мнением А. Васильева, который в указанной статье пишет: «Бородинское сражение было отмечено крупными потерями генералитета: в русских войсках убито и ранено 26 генералов, а в наполеоновских (по неполным данным) - 50».

После данных им сражений, Наполеон издавал бюллетени, содержащие сведения о численности и потерях своей и неприятельской армии настолько далекие от действительности, что во Франции возникла поговорка: «Лжет как бюллетень».

1. Аустерлиц. Император Франции признал потерю французов: 800 убито и 1 600 ранено, всего 2 400 человек. На самом деле потери французов составили 9 200 солдат и офицеров.

2. Эйлау, 58-й бюллетень. Наполеон приказал опубликовать данные о потерях французов: 1 900 убитыми и 4 000 ранеными, всего 5 900 человек, в то время как реальные потери составили 25 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными.

3. Ваграм. Император согласился на потерю в 1 500 убитых и 3 000-4 000 раненых французов. Всего: 4 500-5 500 солдат и офицеров, а на самом деле 33 900.

4. Смоленск. 13-й бюллетень «Великой армии». Потери 700 французов убито и 3 200 ранено. Всего: 3 900 человек. Фактически потери французов составили свыше 12 000 человек.

Приведенные данные сведем в таблицу

Таблица 9. Бюллетени Наполеона

Среднее занижение по этим четырем сражениям составляет 4,5, следовательно, можно считать, что Наполеон занижал потери своей армии более чем в четыре раза.

«Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили», – говорил в свое время министр пропаганды фашистской Германии доктор Геббельс. Глядя на представленную выше таблицу, придется признать, что у него были знаменитые предшественники, и ему было, у кого учиться.

Конечно, точность этой оценки невелика, но, поскольку Наполеон заявил, что его армия при Бородине потеряла 10 000 человек, то можно считать, что реальные потери составляют примерно 45 000 человек. Эти соображения носят качественный характер, постараемся найти более точные оценки, на основе которых можно делать количественные выводы. Для этого будем опираться на соотношение генералов и солдат наполеоновской армии.

Рассмотрим хорошо описанные сражения времен империи 1805-1815 годов, в которых количество выбывших из строя наполеоновских генералов более 10.

Таблица 10. Потери выбывших из строя генералов и выбывших из строя солдат

В среднем на одного выбывшего из строя генерала приходится 958 выбывших из строя солдат и офицеров. Это – случайная величина, ее дисперсия равна 86. Будем исходить из того, что и в Бородинском сражении на одного выбывшего из строя генерала приходилось 958±86 выбывших из строя солдат и офицеров.

958 · 58 = 55 500 человек.

Дисперсия этой величины равна

86 · 58 = 5 000.

С вероятностью 0.95 истинное значение потерь наполеоновской армии лежит в интервале от 45 500 до 65 500 человек. Величина потерь в 30-40 тысяч лежит вне этого интервала и, следовательно, является статистически незначимой и может быть отброшена. Напротив, величина потерь в 58 000 лежит внутри этого доверительного интервала и может рассматриваться, как значимая.

По мере продвижения вглубь территории Российской Империи, численность «Великой» армии сильно сокращалась. Причем главной причиной этого были не боевые потери, а потери, вызванные изнурением людей, отсутствием достаточного продовольствия, питьевой воды, средств гигиены и санитарии и других условий, необходимых для обеспечения марша столь многочисленной армии.

Целью Наполеона было в стремительной кампании, пользуясь превосходством сил и собственным выдающимся полководческим искусством, разгромить в генеральном сражении русскую армию и с позиции силы диктовать свои условия. Вопреки ожиданиям, навязать сражение не удавалось, потому что русская армия маневрировала столь искусно и задала такой темп движения, который «Великая» армия выдерживала с большим трудом, испытывая лишения и нуждаясь во всем необходимом.

Принцип «война сама себя кормит», хорошо зарекомендовавший себя в Европе, оказался практически неприменимым в России с ее расстояниями, лесами, болотами и, главное непокорным населением, которое не желало кормить вражескую армию. Но наполеоновские солдаты страдали не только от голода, но и от жажды. Это обстоятельство зависело не от желания окрестных крестьян, а было объективным фактором.

Во-первых, в отличие от Европы, в России населенные пункты отстоят достаточно далеко друг от друга. Во-вторых, колодцев в них столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить потребности жителей в питьевой воде, но совершенно недостаточно для множества проходящих солдат. В-третьих, впереди шла русская армия, солдаты которой выпивали эти колодцы «до грязи», как пишет в романе «Война и мир».

Нехватка воды приводила и к неудовлетворительному санитарному состоянию армии. Это влекло за собой усталость и изнурение солдат, вызывало их заболевания, а также падеж лошадей. Все это вместе взятое влекло за собой значительные не боевые потери наполеоновской армии.

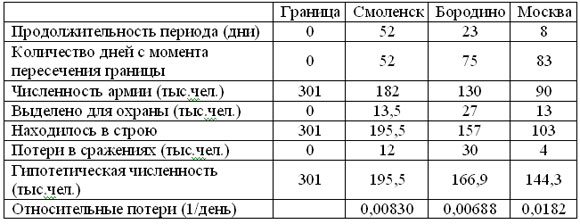

Будем рассматривать изменение со временем численности центра «Великой» армии. В предлагаемой ниже таблице используются данные Клаузевица об изменении численности армии.

Таблица 11. Численность «Великой» армии

В графе «Численность» данной таблицы представлены на основании данных Клаузевица количество солдат центра «Великой» армии на границе, на 52-й день под Смоленском, на 75-й под Бородиным и на 83-й в момент вступления в Москву. Для обеспечения безопасности армии, как отмечает Клаузевиц, выделялись отряды, охранявшие коммуникации, фланги и т.п. Количество солдат, находящихся в строю – это сумма двух предыдущих величин. Как видим из таблицы, на пути от границы до Бородинского поля, «Великая» армия потеряла

301 000 – 157 000 = 144 000 человек,

то есть немногим менее 50% ее начальной численности.

После Бородинского сражения русская армия отступила, наполеоновская армия продолжила преследование. Четвертый корпус под командованием вице-короля Италии Евгения Богарне через Рузу двинулся на Звенигород, чтобы выйти на пути отступления русской армии, задержать ее и вынудить принять в невыгодных условиях сражение с главными силами Наполеона. Направленный к Звенигороду отряд генерал-майора Ф.Ф. Винценгероде задержал корпус вице-короля на шесть часов. Русские войска заняли возвышенность, упираясь правым флангом в овраг, левым – в болото. Обращенный к неприятелю склон представлял собой вспаханное поле. Естественные препятствия на флангах, а также рыхлая земля сковывали маневр неприятельской пехоты и конницы. Удачно выбранная позиция позволила малочисленному отряду «оказать энергичное сопротивление, обошедшееся французам в несколько тысяч убитыми и ранеными» .

Мы приняли, что в бою у Крымского потери «Великой» армии составили четыре тысячи человек. Обоснование этого выбора будет дано ниже.

В графе «Гипотетическая численность» представлено количество солдат, которые оставались бы в строю, если бы не было боевых потерь, и не выделялись бы отряды для охраны, то есть, если бы численность армии сокращалась только из-за трудностей марша. Тогда гипотетическая численность центра армии должна быть гладкой, монотонно убывающей кривой и ее можно аппроксимировать некоторой функцией n(t).

Предположим, что скорость изменения аппроксимирующей функции прямо пропорциональна ее текущей величине, то есть

dn/dt = – λn.

n(t) = n0 e- λ t ,

где n0 – начальная численность войск, n0 = 301 тысяче.

Гипотетическая численность связана с реальной – это сумма реальной численности с численностью войск, выделенных для охраны, а также с величиной потерь в сражениях. Но мы должны учитывать, что, если бы не было сражений, и солдаты оставались бы в строю, то их количество со временем тоже сокращалось бы со скоростью, с которой сокращалась численность всей армии. Например, если бы не было сражений и не было выделено охраны, то в Москве было бы

90 + (12 e- 23 λ + 30) e- 8 λ + 4 + 13 = 144,3 тысячи солдат.

Коэффициенты при λ – это количество дней, прошедших после данного сражения.

Параметр λ находится из условия

Σ (n(ti) – ni)2= min, (1)

где ni берутся из строки «Гипотетическая численность», ti – количество дней в сутках с момента пересечения границы.

Относительные потери в день – это величина, характеризующая интенсивность изменения гипотетической численности. Она вычисляется как логарифм отношения численности в начале и в конце данного периода к продолжительности этого периода. Например, для первого периода:

ln(301/195,5) / 52 = 0,00830 1/день

Обращает на себя внимание высокая интенсивность небоевых потерь при преследовании русской армии от границы до Смоленска. На переходе от Смоленска до Бородина интенсивность потерь снижается на 20%, это связано, очевидно, с тем, что снизился темп преследования. Но на переходе от Бородина до Москвы интенсивность, подчеркнем, небоевых потерь возрастает в два с половиной раза. В источниках нет упоминаний о каких-либо эпидемиях, которые вызвали бы повышенную заболеваемость и смертность. Это еще раз говорит о том, что величина потерь «Великой» армии в Бородинском сражении, которая согласно Денье составляет 30 тысяч, занижена.

Вновь будем исходить из того, что численность «Великой» армии на Бородинском поле составляла 185 тысяч, а ее потери – 58 тысяч. Но при этом мы сталкиваемся с противоречием: согласно данным Таблицы 9 на Бородинском поле было 130 тысяч наполеоновских солдат и офицеров. Это противоречие, на наш взгляд, снимается следующим предположением.

Генеральный штаб наполеоновской армии фиксировал численность солдат, перешедших с Наполеоном границу 24 июня, по одной ведомости, а подходящие подкрепления – по другой. То, что подкрепления подходили, – это факт. В донесении Императору Александру от 23 августа (4 сентября н.с.) Кутузов писал: «Вчера пленных взято несколько офицеров и шестьдесят рядовых. По номерам корпусов, которым сии пленные принадлежат, несумненно, что неприятель концентрирован. К нему прибывают последственно пятые батальоны французских полков» .

Согласно Клаузевицу, «в течение кампании подошли еще с маршалом Виктором 33 000 человек, с дивизиями Дюрютта и Луазона – 27 000 и других пополнений 80 000 человек, следовательно, около 140 000 человек». Маршал Виктор и дивизии Дюрютта и Луазона соединились с «Великой» армией спустя продолжительное время, после того как она покинула Москву, и не могли участвовать в Бородинском сражении.

Конечно, численность пополнений на марше тоже сокращалась, поэтому из 80 тысяч солдат, пересекших границу, до Бородина дошло

185 – 130 = 55 тысяч пополнений.

Тогда мы можем утверждать, что на Бородинском поле было 130 тысяч солдат собственно «Великой» армии, а также 55 тысяч подкреплений, наличие которых осталось «в тени», и что общую численность наполеоновских войск следует принять равной 185 тысяч человек. Положим, что потери пропорциональны численности войск, непосредственно участвовавших в сражении. При условии, что в резерве «Великой» армии оставалось 18 тысяч, учтенные потери составляют

58·(130 – 18) / (185 – 18) = 39 тысяч.

Эта величина удивительно хорошо совпадает с данными французского генерала Сегюра и ряда других исследователей. Будем считать, что их оценка более соответствует действительности, то есть будем считать, что величина учтенных потерь составляет 40 тысяч человек. При этом «теневые» потери составят

58 – 40 = 18 тысяч человек.

Следовательно, мы можем предположить, что в наполеоновской армии велась двойная бухгалтерия: часть солдат проходила по одним ведомостям, часть – по другим. Это касается как общей численности армии, так и ее потерь.

При найденной величине учтенных потерь, условие (1) выполняется при значении параметра аппроксимации λ, равном 0,00804 1/день и величине потерь в бою у Крымского – 4 тысячи солдат и офицеров. При этом аппроксимирующая функция приближает величину гипотетических потерь с достаточно высокой точностью порядка 2%. Такая точность аппроксимации свидетельствует о справедливости предположения о том, что скорость изменения аппроксимирующей функция прямо пропорциональна ее текущей величине.

Используя полученные результаты, составим новую таблицу:

Таблица 12. Численность центра «Великой» армии

Теперь мы видим, что относительные потери в день достаточно хорошо согласуются друг с другом.

При λ = 0,00804 1/день ежедневные небоевые потери составляли 2 400 в начале кампании и несколько более 800 человек в сутки при приближении к Москве.

Чтобы иметь возможность более детально взглянуть на Бородинское сражение, мы предложили численную модель динамики потерь обеих армий в Бородинском сражении. Математическая модель дает дополнительный материал для анализа, соответствует ли данный набор начальных условий реальности или нет, помогает отбросить крайние точки, а также выбрать наиболее реалистический вариант.

Мы предположили, что потери одной армии в данный момент времени прямо пропорциональны текущей численности другой. Конечно, мы сознаем, что такая модель весьма несовершенна. Она не учитывает деление армии на пехоту, кавалерию и артиллерию, не учитывает также такие важные факторы, как талант полководцев, доблесть и воинское мастерство солдат и офицеров, эффективность управления войсками, их оснащенность и т.д. Но, поскольку противостояли друг другу примерно равные по уровню противники, даже такая несовершенная модель даст качественно правдоподобные результаты.

Исходя из этого предположения, мы получим систему двух обыкновенных линейных дифференциальных уравнений первого порядка:

dx/dt = – py

dy/dt = – qx

Начальными условиями являются x0 и y0 – численность армий перед сражением и величина их потерь в момент времени t0 = 0: x’0 = – py0; y’0 = – qx0.

Сражение продолжалось до темноты, но наиболее кровопролитные действия, принесшие наибольшее количество потерь, продолжалось собственно до взятия французами батареи Раевского, далее накал сражения спал. Поэтому будем считать, что активная фаза сражения продолжалась десять часов.

Решая эту систему, мы находим зависимость численности каждой армии от времени, а также, зная потери каждой армии, коэффициенты пропорциональности, т. е. интенсивность, с которой солдаты одной армии поражали солдат другой.

x = x0 ch (ωt) – p y0 sh (ωt) / ω

y = y0 ch (ωt) – q x0 sh (ωt) / ω,

где ω = (pq)½.

В предложенной ниже таблице 7 представлены данные о потерях, численности войск перед началом и по окончании сражения, взятые из разных источников. Данные об интенсивности, а также о потерях в первый и последний час сражения получены из предложенной нами математической модели.